云上恩施报道(巴东台记者 范宏霞)流传于巴东县境内的“长江峡江号子”亦称“纤夫号子”或“船工号子”,是长江水系音乐的重要组成部分,属第二批国家级非物质文化遗产代表性项目名录传统音乐类扩展项目。

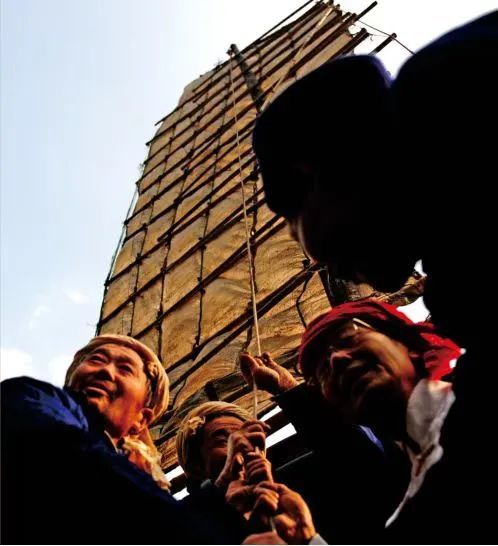

究其渊源:一说起源于先秦时代,《吕氏春秋》记载:周庄王十二年(公元前685)管仲在鲁国被俘,鲁国用囚车把他押送到齐国去,管仲怕鲁国有变再杀害他,并希望尽快到达齐国,便对拉车的役人们说:“我为汝歌, 汝为我和”。由此演变成今天的拉纤;二说起源于隋朝,隋炀帝修运河,造龙舟下江南,使用民夫民女拉纤。但有据可查的是,公元前278年,秦大将白起自陕屯兵巴东、灭楚于郢后,巴东即形成一自然港埠、始有拉纤,到明朝嘉靖年间,建水驿,配木船十只,长江峡江号子便形成规模,并不断发展壮大。近代,随着社会和航运业的高速发展,木帆船已逐渐退出历史舞台,长江峡江号子也随之濒临消亡。

长江峡江号子在音乐体裁上没有固定的旋律和唱词,没有固定的师承关系,以口传心授代代相传。在音乐调式上主要以五声徵、羽调式用得最多,歌词大量运用赋、比、兴等手法,其唱腔具有高亢铿锵,急促有力,旋律优美的特点。常用假声喊唱,喊为主,唱为辅。

演唱时有领有合,领唱时“倚音”较多,合唱时多以衬词相答。在平静的江面,号子舒缓悠扬、长于抒情,音乐性很强,而在闯滩时,号子则紧促高昂,节奏急促。演唱时有领有合,歌词的主要部分在领唱,合唱部分多以衬词相答;就演唱而言,它既有当地的山民歌的演唱技巧,又有自己的独特风格。长江峡江号子注重的不是“唱”,而是“喊”。许多号子手为了使感情发挥得更如充分,把声音传得更远,还常常兼用一种声音极高的假声。因为唱过于平淡,无法表现出纤夫闯险滩,越激流的那种锐气、勇气和霸气。正因为如此,“长江峡江号子”才被人们称为峡江的魂魄,纤夫的灵魂。

由于音乐曲牌都不是固定的,演唱的题材即兴度较高,见什么唱什么,有一定的随意性。但在实际运用中因为劳动操作的连续性, 各种号子又能自然连续起来,形成“排号”。“长江峡江号子”的节奏变化常需适应行船的需要。根据水势缓急,时而舒缓悠扬时而紧促高昂,节拍主要以2/4和4/4为主,有时还会有3/4和1/4节拍以及散板和几种节拍的形式结合使用。最具代表性的号子包括:拖杠号子、出艄号子、摇橹号子、推桡号子、长力号子、唤风号子、捉缆号子、拉纤号子及当地的部分山(民)歌。

“长江峡江号子”是以反映纤夫们苦难生活和战天斗地的劳动场面为主题的一种独特的民间音乐,大多是因时因地因人即兴而起、脱口而出、比较通俗。加之在行船过程中,人员全部自由组合、因此,没有固定的传承关系。但也有较为突出的代表人物和代表群体。

随着杜会的高速发展和三峡工程的兴建,目前,巴东县境内的“长江峡江号子”仅存于长江支流神农溪一带的旅游景区,纤夫和船工们赖以生存的环境和条件发生了巨变。这一融技术、艺术为一体的传统音乐已渐渐成为千古绝唱,但随着保护工作的不断深入,若干年后,后人仍能从音像资料中找寻历史的尘封与记忆。