ж”№йқ©ејҖж”ҫ40е№ҙпјҢз»ҸжөҺзҡ„й«ҳйҖҹеҸ‘еұ•еёҰжқҘдәҶжҖ»йҮҸзҡ„жҸҗеҚҮпјҢж–°еһӢеҹҺй•ҮеҢ–дёҺеҶңдёҡзҺ°д»ЈеҢ–иҝӣзЁӢд№ҹеңЁеҠ йҖҹжҺЁиҝӣпјҢдҪҶз»“жһ„жҖ§дёҚи¶ідёҺеҢәеҹҹжҖ§еӨұиЎЎй—®йўҳйҖҗжёҗжҳҫзҺ°пјҢе°Өе…¶жҳҜеҹҺд№Ўе·®и·қиў«иҝӣдёҖжӯҘжӢүеӨ§гҖӮд»ҺдёӯеӨ®жҸҗеҮәдҫӣз»ҷдҫ§з»“жһ„жҖ§ж”№йқ©пјҢеҲ°д№Ўжқ‘жҢҜе…ҙжҲҳз•Ҙзҡ„规еҲ’пјҢеҶҚеҲ°еҜ№дёӯеӣҪзӨҫдјҡдё»иҰҒзҹӣзӣҫзҡ„и§ЈиҜ»пјҲеҚівҖңжҲ‘еӣҪзӨҫдјҡзҡ„дё»иҰҒзҹӣзӣҫе·Із»ҸиҪ¬еҢ–дёәдәәж°‘ж—ҘзӣҠеўһй•ҝзҡ„зҫҺеҘҪз”ҹжҙ»йңҖиҰҒе’ҢдёҚе№іиЎЎдёҚе……еҲҶзҡ„еҸ‘еұ•д№Ӣй—ҙзҡ„зҹӣзӣҫвҖқпјүпјҢиҝҷдёҖеҲҮйғҪиҜҙжҳҺпјҢз»ҸжөҺе·Ід»Һејәи°ғвҖңйҮҸвҖқе’ҢвҖңйҖҹеәҰвҖқзҡ„йҳ¶ж®өпјҢиҝӣе…ҘеҲ°дәҶжіЁйҮҚвҖңиҙЁвҖқе’ҢвҖңж•ҲзҺҮвҖқзҡ„йҖҡйҒ“д№ӢдёӯгҖӮи§ЈеҶідёҚе№іиЎЎгҖҒдёҚе……еҲҶзҡ„й—®йўҳпјҢе°ұжҳҜиҰҒеңЁзӨҫдјҡгҖҒз»ҸжөҺйўҶеҹҹзҡ„еҗ„дёӘз»ҙеәҰдёҠвҖңиЎҘзҹӯжқҝвҖқпјҢиҝҷе…¶дёӯеҢ…жӢ¬дәәгҖҒдә§дёҡгҖҒеҢәеҹҹдёүдёӘж–№йқўзҡ„й—®йўҳгҖӮи®Өжё…зҹӯжқҝжҳҜд»Җд№ҲпјҢжүҚиғҪеҜ№з—ҮдёӢиҚҜпјҢжңүзҡ„ж”ҫзҹўгҖӮ

2015е№ҙе№ҙеә•еҮәеҸ°зҡ„гҖҠжҺЁиҝӣжҷ®жғ йҮ‘иһҚеҸ‘еұ•и§„еҲ’пјҲ2016вҖ”2020е№ҙпјүгҖӢпјҢжҳҺзЎ®жҸҗеҮәдәҶвҖңеҲ°2020е№ҙпјҢе»әз«ӢдёҺе…Ёйқўе»әжҲҗе°Ҹеә·зӨҫдјҡзӣёйҖӮеә”зҡ„жҷ®жғ йҮ‘иһҚжңҚеҠЎе’ҢдҝқйҡңдҪ“зі»вҖқзҡ„зӣ®ж ҮгҖӮд»Ҡе№ҙзҡ„дёӯеӨ®дёҖеҸ·ж–Ү件жҢҮеҮәпјҢжҷ®жғ йҮ‘иһҚйҮҚзӮ№иҰҒж”ҫеңЁд№Ўжқ‘гҖӮеӣҪеҠЎйҷўжҖ»зҗҶжқҺе…ӢејәеңЁж”ҝеәңе·ҘдҪңжҠҘе‘ҠдёӯеҶҚж¬Ўејәи°ғпјҢж”ҜжҢҒйҮ‘иһҚжңәжһ„жү©еұ•жҷ®жғ йҮ‘иһҚдёҡеҠЎгҖӮиҝҷдёҖеҲҮйғҪиЎЁжҳҺпјҢйҮ‘иһҚдёҡж”ҜжҢҒз»ҸжөҺеҸ‘еұ•зҡ„и§’еәҰжӯЈеңЁеҸ‘з”ҹеҸҳеҢ–пјҢзү№еҲ«жҳҜд»ҺеӣҪ家еұӮйқўеҜ№дәҺжҷ®жғ йҮ‘иһҚзҡ„еҸ‘еұ•дёҚж–ӯең°жҸҗеҮә并ејәеҢ–зӣ®ж ҮдёҺиҰҒжұӮпјҢжҷ®жғ йҮ‘иһҚжӯЈеңЁжҲҗдёәиЎҘзҹӯжқҝзҡ„вҖңеҲ©еҷЁвҖқгҖӮ

д»Һдәәзҡ„и§’еәҰжқҘзңӢпјҢжҷ®жғ йҮ‘иһҚжҳҜжҺЁеҠЁзІҫеҮҶи„ұиҙ«зҡ„дёӯеқҡеҠӣйҮҸгҖӮиҙ«еӣ°дәәзҫӨжң¬иә«е°ұжҳҜжҷ®жғ йҮ‘иһҚзҡ„йҮҚзӮ№жңҚеҠЎеҜ№иұЎпјҢиҝҮеҺ»еҮ е№ҙжқҘпјҢйҮ‘иһҚж”ҜжҢҒзІҫеҮҶи„ұиҙ«зҡ„еҗ„з§ҚеҲӣж–°дёҫжҺӘ收еҲ°дәҶиҫғеҘҪзҡ„ж•ҲжһңпјҢеҗҢж—¶пјҢеҶңжқ‘йҮ‘иһҚдҫӣз»ҷжӯЈеҗ‘зқҖеӨҡе…ғеҢ–гҖҒеӨҡеұӮж¬Ўзҡ„жһ¶жһ„иҝҲиҝӣпјҢзү№еҲ«жҳҜдј з»ҹйҮ‘иһҚдҫӣз»ҷдё»дҪ“дёҺж–°еһӢдә’иҒ”зҪ‘жҠҖжңҜдё»дҪ“дјҳеҠҝдә’иЎҘжҖ§зҡ„иһҚеҗҲеҸ‘еұ•жӯЈеңЁжҲҗдёәдёҖз§Қеҝ…然и¶ӢеҠҝпјҢж•°еӯ—жҠҖжңҜжҺЁеҠЁдёӢзҡ„жҷ®жғ йҮ‘иһҚжҲҗжң¬е°ҶеӨ§еӨ§йҷҚдҪҺпјҢж•ҲзҺҮе°ҶиҝӣдёҖжӯҘжҸҗеҚҮгҖӮ

д»Һдә§дёҡзҡ„и§’еәҰжқҘзңӢпјҢжҷ®жғ йҮ‘иһҚеҜ№е°Ҹеҫ®дјҒдёҡзҡ„ж”ҜжҢҒеӨ§жңүеҸҜдёәгҖӮйҮ‘иһҚдёҡж”ҜжҢҒе°Ҹеҫ®дјҒдёҡзҡ„еҸ‘еұ•еңЁиҝҮеҺ»еҮ е№ҙе‘ҲзҺ°зЁіжӯҘдёҠеҚҮи¶ӢеҠҝпјҢж–°ж—§дә§дёҡзҡ„иҝӯд»Јдјҡдә§з”ҹиҜёеӨҡдә§дёҡй“ҫжқЎд№ӢдёҠзҡ„е°Ҹеҫ®дјҒдёҡпјҢиҖҢиҝҷдәӣж–°е…ҙзҡ„е°Ҹеҫ®дјҒдёҡжҳҜж•ҙдёӘдә§дёҡеҲӣж–°дёҺеҸ‘еұ•зҡ„йҮҚиҰҒеҹәзЎҖпјҢи§ЈеҶіеҘҪе°Ҹеҫ®дјҒдёҡиһҚиө„йҡҫгҖҒиһҚиө„иҙөзҡ„й—®йўҳжӯЈжҳҜжҷ®жғ йҮ‘иһҚзҡ„дҪҝе‘Ҫд№ӢдёҖпјҢд№ҹжҳҜиЎҘйҪҗдә§дёҡзҹӯжқҝзҡ„йҮҚиҰҒжҺЁеҠЁеҠӣгҖӮ

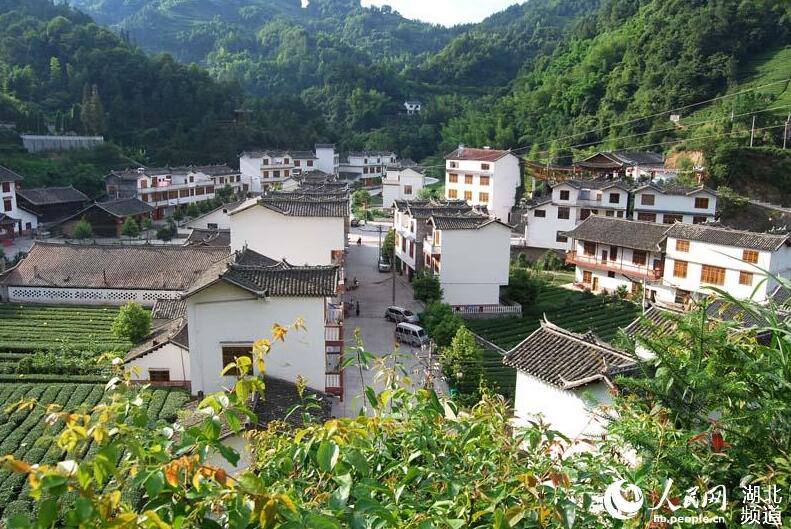

д»ҺеҢәеҹҹзҡ„и§’еәҰжқҘзңӢпјҢжҷ®жғ йҮ‘иһҚжҳҜд№Ўжқ‘жҢҜе…ҙзҡ„жңүеҠӣиөӢиғҪиҖ…д№ӢдёҖгҖӮд№Ўжқ‘жҢҜе…ҙжҲҳз•Ҙзҡ„е®һж–ҪжҳҜдёҖдёӘдёӯй•ҝжңҹиҝҮзЁӢпјҢйңҖиҰҒз§Ҝи“„и¶іеӨҹзҡ„еҶ…еңЁиғҪйҮҸпјҢиғҪйҮҸзҡ„еҹәзЎҖеҢ…жӢ¬дәәгҖҒзҺҜеўғгҖҒдә§дёҡгҖҒж–ҮеҢ–зӯүиҜёеӨҡеӣ зҙ гҖӮжҷ®жғ йҮ‘иһҚй’ҲеҜ№жңҖеә•еұӮзҡ„еҜ№иұЎе»әз«ӢеҸҜжҢҒз»ӯзҡ„жңҚеҠЎдҪ“зі»е’ҢиғҪеҠӣпјҢжӯЈжҳҜдёҖз§ҚиүҜжҖ§йҮ‘иһҚз”ҹжҖҒзҡ„йҮҚиҰҒдҫқжүҳгҖӮйҖҡиҝҮжҷ®жғ йҮ‘иһҚзҡ„еҠӣйҮҸпјҢи¶ҠжқҘи¶ҠеӨҡзҡ„ејұеҠҝзҫӨдҪ“иў«иөӢиғҪпјҢд№Ўжқ‘жҢҜе…ҙзҡ„еҸ‘еұ•еҹәзЎҖе°Ҷи¶ҠжқҘи¶Ҡеқҡе®һпјҢе…Ёйқўе®һзҺ°вҖңеҶңдёҡејәгҖҒеҶңжқ‘зҫҺгҖҒеҶңж°‘еҜҢвҖқзҡ„зӣ®ж Үе°ҶжҢҮж—ҘеҸҜеҫ…гҖӮпјҲж–°й—»й“ҫжҺҘпјҡhttp://www.financialnews.com.cn/zt/2018lh/lhgc/201803/t20180313_134538.htmlпјү

жқҘжәҗпјҡдёӯеӣҪйҮ‘иһҚж–°й—»зҪ‘ 2018е№ҙ3жңҲ13ж—Ҙ

иҙЈд»»зј–иҫ‘пјҡйғ‘иұ«зҗӣ