ж°‘й—ҙж–ҮеҢ–жҳҜдёӯеӣҪж–ҮеҢ–зҡ„жҜҚдҪ“,жҳҜж°‘ж—ҸзІҫзҘһжғ…ж„ҹгҖҒдёӘжҖ§зү№еҫҒгҖҒеҮқиҒҡеҠӣгҖҒдәІеҗҲеҠӣзҡ„иҪҪдҪ“пјҢж–ҮеҢ–жҠўж•‘зҡ„зӣ®зҡ„жҳҜдёәдәҶз»ҷдё–дәәз•ҷдёӢдёҖдёӘе®Ңж•ҙзҡ„вҖң家еә•вҖқгҖӮжҲ‘е·һе“ӘдәӣеҚіе°Ҷж¶ҲдәЎзҡ„ж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–жһҜжңЁйҖўжҳҘпјҢеҸҲжңүе“Әдәӣдҫқж—§е‘Ҫиҝҗе Әеҝ§пјҹйқўеҜ№еҚіе°Ҷж¶ҲйҖқзҡ„е®ғ们пјҢжҲ‘们еҸҲжңүжҖҺж ·зҡ„иҙЈд»»пјҹ

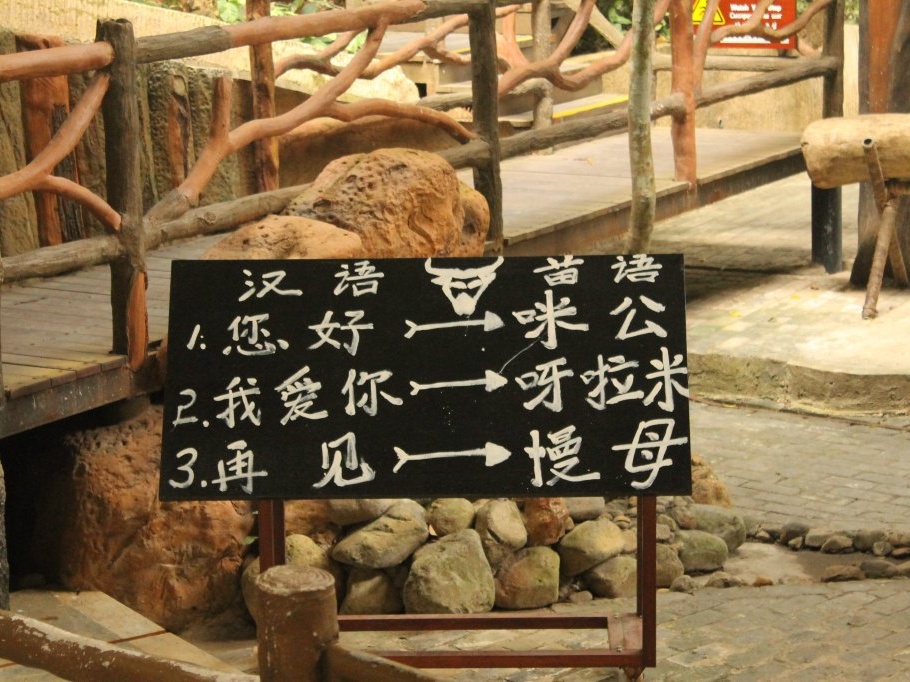

ж°‘ж—ҸиҜӯиЁҖи•ҙеҗ«еҹәеӣ еҜҶз Ғ

еҶңиҖ•ж–ҮеҢ–еңҹеЈӨеӯ•иӮІзҡ„ж°‘й—ҙж–ҮеҢ–еңЁзӨҫдјҡзҺ°д»ЈеҢ–иҝӣзЁӢдёӯжӮ„然改еҸҳгҖӮ

вҖңзӣ®еүҚиҝ«еҲҮйңҖиҰҒжҠўж•‘зҡ„жҳҜжҲ‘们зҡ„е°‘ж•°ж°‘ж—ҸиҜӯиЁҖпјҒвҖқ5жңҲ23ж—ҘпјҢе·һж°‘з ”жүҖжүҖй•ҝзҺӢе№іиҜҙиө·иҝҷдёӘиҜқйўҳпјҢеҚҒеҲҶз—ӣеҝғгҖӮ

д»–зӣ®еүҚжӯЈеңЁеҸӮдёҺгҖҠжҒ©ж–Ҫе·һж°‘ж—Ҹдј з»ҹж–ҮеҢ–дҝқжҠӨдёҺдј жүҝзҺ°зҠ¶и°ғз ”гҖӢзҡ„и°ғз ”е·ҘдҪңгҖӮе°ұеүҚжңҹзҡ„з”°йҮҺи°ғжҹҘжқҘзңӢпјҢжғ…еҶө并дёҚд№җи§ӮгҖӮ

жқҘеҮӨеҺҝзҷҫзҰҸеҸёй•ҮиҲҚзұіж№–жқ‘пјҢжҳҜе…Ёе·һж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–дҝқеӯҳеҫ—жңҖеҘҪзҡ„еҺҹз”ҹжҖҒжқ‘еә„д№ӢдёҖгҖӮиў«еӣҪ家民委еҲ—е…ҘжҲ‘еӣҪ第дәҢжү№вҖңдёӯеӣҪе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹзү№иүІжқ‘еҜЁвҖқпјҢжқ‘йҮҢеҺҹжұҒеҺҹе‘ізҡ„ж‘ҶжүӢиҲһе·ІеҲ—е…ҘеӣҪ家зә§йқһзү©иҙЁж–ҮеҢ–йҒ—дә§гҖӮеңЁиҲҚзұіж№–пјҢж°‘ж—ҸеҲҶз•ҢеҚҒеҲҶжҳҺжҳҫпјҢж°‘ж—ҸиҮӘжҲ‘ж„ҸиҜҶеҚҒеҲҶејәзғҲгҖӮеҸӘжңү60еІҒд»ҘдёҠзҡ„иҖҒдәәи®°еҫ—дёҖдәӣз®ҖеҚ•зҡ„еңҹ家иҜӯиҜҚжұҮгҖӮеҰӮеҪӯеӨ§иҙө(72еІҒ)гҖҒеҪӯеӨ§еҲҡ(70еІҒ)гҖҒеҪӯеҶ’жқҫ(69еІҒ)зӯүиғҪиҜҙдёҖдәӣз”ҹжҙ»з”Ёе…·е’Ңз§°и°“зҡ„иҜҚжұҮгҖӮеҪӯеӨ§иҙөиҖҒдәәеӣһеҝҶиҜҙпјҢд»–зҡ„жҜҚдәІе°ұиғҪиҜҙвҖңеңҹиҜқвҖқгҖӮзңӢжқҘпјҢиҲҚзұіж№–зҡ„еңҹ家иҜӯжҳҜеңЁе»әеӣҪеүҚеҮәз”ҹзҡ„дёҖд»Јдәәдёӯж¶ҲеӨұзҡ„гҖӮ

е®ЈжҒ©еҺҝй«ҳзҪ—й•Үе°ҸиҢ…еқЎиҗҘжқ‘пјҢжҳҜе”ҜдёҖзҡ„иӢ—еҜЁпјҢжҳҜж№–еҢ—иӢ—ж—ҸиҜӯиЁҖе”ҜдёҖвҖңжҙ»зқҖвҖқзҡ„жқ‘еҜЁгҖӮжҒ©ж–Ҫе·һж°‘ж—Ҹе®—ж•ҷйғЁй—ЁдёҺж•ҷиӮІйғЁй—ЁиҒ”жүӢпјҢеңЁе°ҸиҢ…еқЎиҗҘжқ‘ж°‘ж—Ҹе°ҸеӯҰејҖи®ҫиӢ—иҜӯиҜҫпјҢд»ҘжҠўж•‘жҝ’дёҙж¶ҲеӨұзҡ„ж°‘ж—ҸиҜӯиЁҖе’Ңдјҳз§Җж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–пјҢе°ҸиҢ…еқЎиҗҘж°‘ж—Ҹе°ҸеӯҰжҲҗдёәе…ЁзңҒе”ҜдёҖдёҖжүҖиӢ—иҜӯеӯҰж ЎгҖӮдҪҶжҳҜпјҢйҡҸзқҖе№ҙиҪ»дәәеӨ–еҮәеҠЎе·ҘгҖҒеӯҰз”ҹиҝӣеҹҺиҜ»д№Ұи¶ҠжқҘи¶ҠеӨҡпјҢеҪ“ең°иӢ—иҜӯж¶ҲеӨұзҡ„йҖҹеәҰи¶ҠжқҘи¶Ҡеҝ«гҖӮдјҡиҜҙиӢ—иҜӯ并е°Ҷд№ӢдҪңдёәж—ҘеёёдәӨжөҒиҜӯиЁҖзҡ„е№ҙиҪ»дәәе·Із»ҸдёҚеӨҡгҖӮзӣ®еүҚпјҢе°ҸиҢ…еқЎиҗҘжңү25%зҡ„дәәдјҡиҜҙиӢ—иҜӯпјҢ50%дәәиғҪеҗ¬жҮӮиӢ—иҜӯгҖӮдә”дёӘз»„дёӯзҡ„дёҖз»„е’ҢдәҢз»„пјҢеҚіе°ҸиҢ…еқЎиҗҘйғЁеҲҶиӢ—ж°‘иғҪз”ЁиӢ—иҜӯдәӨжөҒпјҢ第дёүз»„йғЁеҲҶиӢ—ж°‘иғҪеҗ¬жҮӮиӢ—иҜӯпјҢе°‘ж•°еҮ дёӘиӢ—ж°‘дјҡи®ІиӢ—иҜӯ,еӣӣз»„е’Ңдә”з»„зҡ„иӢ—ж°‘еҸӘжңүдёӘеҲ«дәәдјҡз®ҖеҚ•зҡ„иӢ—иҜӯиҜҚжұҮгҖӮ

зҺӢе№іеңЁи°ғжҹҘдёӯеҸ‘зҺ°пјҢйҡҸзқҖзҺ°д»Јж–°жҰӮеҝөгҖҒж–°еҗҚиҜҚзҡ„еҮәзҺ°пјҢиӢ—иҜӯеҸӘиғҪз”ЁиӢ—йҹіжұүеӯ—зӣҙиҜ‘зҡ„ж–№жі•иҝӣиЎҢиЎЁиҫҫпјҢжҲ–зӣҙжҺҘз”ЁжұүиҜӯиЎЁиҫҫгҖӮзү№еҲ«жҳҜзҺ°д»Јж–°дә§е“Ғзҡ„дёҚж–ӯеҮәзҺ°пјҢиҝӣе…ҘиӢ—家дәәзҡ„з”ҹдә§з”ҹжҙ»д№ӢдёӯпјҢеңЁзҺ°д»Јз”ҹжҙ»зҡ„еҗ„дёӘж–№йқўпјҢе°ҸиҢ…еқЎиҗҘиӢ—иҜӯиҜҚжұҮеӨ§йҮҸеҮҸе°‘пјҢиӢ—иҜӯдҪҝз”ЁиҢғеӣҙеӨ§е№…еәҰзј©е°ҸгҖӮеҰӮиӢ—家иҲӮзұіз”Ёзҡ„зў“е·ІеңЁиӢ—еҜЁж¶ҲеӨұеҚҒеҮ е№ҙдәҶпјҢеҫҲеӨҡе№ҙиҪ»дәәжІЎжңүи§ҒиҝҮзў“е’Ңд»ҺдәӢиҲӮзұіиҝҷдёҖ项家еҠЎжҙ»еҠЁпјҢз”Ёзў“иҲӮзұіе·Іиў«жү“зұіжңәжү“зұіеҸ–д»ЈгҖӮеҰӮзӮӯиў«з©әи°ғгҖҒз”өзӮүгҖҒеҸ–жҡ–еҷЁеҸ–д»ЈпјҢйјҺзҪҗиў«з”өйҘӯз…ІеҸ–д»ЈгҖӮзҘ–зҘ–иҫҲиҫҲзӣёдј зҡ„еёёз”Ёеӣәе®ҡиҜҚе·Іеҹәжң¬дёҠйҖҖеҮәдәӨйҷ…йўҶеҹҹпјҢиӢ—иҜӯиҜҚжұҮеӨ§йҮҸеҮҸе°‘пјҢиӢ—иҜӯиҝҗз”Ёйў‘зҺҮдҪҺпјҢдҪҝз”ЁиҢғеӣҙзј©е°ҸпјҢеҠ йҖҹдәҶе°ҸиҢ…еқЎиҗҘиӢ—иҜӯзҡ„жұүеҢ–зЁӢеәҰгҖӮ

жӯЈжҳҜз”ұдәҺжң¬ж°‘ж—ҸиҜӯиЁҖж—ҘзӣҠиЎ°иҗҪпјҢжҒ©ж–ҪдёҖдәӣж°‘ж—Ҹең°еҗҚд№ҹеңЁдј ж’ӯдёӯд»Ҙи®№дј и®№вҖңиө°дәҶж ·вҖқгҖӮ

еҲ©е·қеёӮи°ӢйҒ“й•Үзҡ„иӢҸ马иҚЎпјҢиҝҷдёӘи‘—еҗҚзҡ„еәҰеҒҮе°Ҹжқ‘еңЁеҲҡеҲҡиҝӣиЎҢејҖеҸ‘ж—¶пјҢеҗҚеӯ—иў«ејҖеҸ‘е•Ҷи§ЈйҮҠдёәеңҹ家иҜӯвҖңиҖҒиҷҺе–қж°ҙзҡ„ең°ж–№вҖқгҖӮеҸӮдёҺ第дёҖгҖҒдәҢж¬Ўе…ЁеӣҪең°еҗҚжҷ®жҹҘзҡ„еҲ©е·қеёӮж°‘дҝ—ж–ҮеҢ–专家жҪҳйЎәзҰҸи®ӨдёәпјҢеңҹ家иҜӯзҡ„вҖң马вҖқдёәвҖңиңӮвҖқд№Ӣж„ҸпјҢиӢҸ马иҚЎеә”зҝ»иҜ‘дёәвҖңиңӮзҫӨйЈһиҲһеҰӮйӣҫзҡ„еұұеқЎвҖқпјҢиҝҷдёӘең°еҗҚи®°еҪ•зқҖиҝҷйҮҢзҡ„еҺҶеҸІпјҢдёҚе®№йҡҸж„ҸзҜЎж”№гҖӮ

вҖңиҝҷдёӘи§ЈйҮҠжҳҜеҜ№зҡ„гҖӮвҖқдёӯеҚ—ж°‘ж—ҸеӨ§еӯҰд»ҺдәӢиҘҝеҚ—е°‘ж•°ж°‘ж—Ҹж–Үеӯ—з ”з©¶зҡ„жқҺеәҶзҰҸеүҜж•ҷжҺҲеҜ№жҒ©ж–Ҫзҡ„еңҹ家ж—ҸиҜӯиЁҖеҚҒеҲҶж„ҹе…ҙи¶ЈпјҢжӣҫеӨҡж¬ЎеҲ°жҒ©ж–ҪиҝӣиЎҢз”°йҮҺи°ғжҹҘгҖӮд»–иҜҙпјҡвҖңиҜӯиЁҖжҳҜдёҖдёӘж°‘ж—Ҹзҡ„иЎҖи„үгҖӮеҰӮжһңдёҚжҮӮиҮӘе·ұзҡ„ж°‘ж—ҸиҜӯиЁҖпјҢжҲ‘们иЎҖи„үйҮҢзҡ„ж–ҮеҢ–еҹәеӣ жҳҜдј дёҚдёӢеҺ»зҡ„гҖӮвҖқ

з”ҹеӯҳжқЎд»¶ж”№еҸҳйқһйҒ—е‘Ҫиҝҗ

ж°‘ж—ҸзІҫзҘһжҳҜдёҖдёӘж°‘ж—Ҹиө–д»Ҙз”ҹеӯҳе’ҢеҸ‘еұ•зҡ„зІҫзҘһж”Ҝж’‘,жҠўж•‘ж–ҮеҢ–жҳҜдёәжӢҜж•‘ж°‘ж—ҸзІҫзҘһгҖӮ

2003е№ҙпјҢж–ҮеҢ–йғЁжӯЈејҸеҗҜеҠЁдәҶвҖңдёӯеӣҪж°‘ж—Ҹж°‘й—ҙж–ҮеҢ–дҝқжҠӨе·ҘзЁӢвҖқгҖӮжҲ‘е·һ2004е№ҙдёӢеҸ‘дәҶгҖҠжҒ©ж–Ҫе·һж°‘ж—Ҹж°‘й—ҙж–ҮеҢ–дҝқжҠӨе·ҘзЁӢе®һж–Ҫж–№жЎҲгҖӢпјҢеҜ№жҲ‘е·һеңҹ家ж—Ҹж°‘й—ҙж–ҮеҢ–йҒ—дә§иҝӣиЎҢдәҶе…ЁйқўгҖҒеҪ»еә•зҡ„жҷ®жҹҘе’Ңи®°еҪ•гҖӮ

еҚҒеӨҡе№ҙиҝҮеҺ»пјҢжңүе“ӘдәӣеҚіе°Ҷж¶ҲдәЎзҡ„ж–ҮеҢ–жһҜжңЁйҖўжҳҘпјҢеҸҲжңүе“Әдәӣдҫқж—§е‘Ҫиҝҗе Әеҝ§пјҹ

вҖңжҒ©ж–Ҫе·һзҺ°жңү15йЎ№еӣҪ家зә§йқһзү©иҙЁж–ҮеҢ–йҒ—дә§йЎ№зӣ®пјҲеҗ«жү©еұ•йЎ№зӣ®пјүпјҢжҳҜеҚғзҷҫе№ҙжқҘз”ҹжҙ»еңЁжҒ©ж–Ҫең°еҢәзҡ„еҗ„ж°‘ж—Ҹдәәж°‘е…ұеҗҢеҲӣйҖ гҖҒд»Јд»Јзӣёдј зҡ„зІҫзҘһж–ҮеҢ–з‘°е®қпјҢжҠўж•‘гҖҒдҝқжҠӨгҖҒдј жүҝжҲ‘е·һдјҳз§Җзҡ„йқһзү©иҙЁж–ҮеҢ–йҒ—дә§пјҢе®ҲдҪҸеҗ„ж—Ҹдәәж°‘зҡ„ж–ҮеҢ–д№Ӣж №гҖҒз”ҹжҙ»д№Ӣжң¬пјҢжҳҜдҝқйҡңжҒ©ж–Ҫе·һеҸҜжҢҒз»ӯеҸ‘еұ•зҡ„йҮҚиҰҒеҹәзЎҖгҖӮвҖқж№–еҢ—ж°‘ж—ҸеӯҰйҷўд»ҺдәӢйқһйҒ—з ”з©¶зҡ„жҹіеҖ©жңҲж•ҷжҺҲеҜ№иҝҷдәӣйқһйҒ—йЎ№зӣ®еҰӮ数家зҸҚпјҡ

й•ҝжұҹдёүеіЎеҸ·еӯҗгҖҒи–…иҚүй”Јйј“зӯүпјҢе…¶еҺҹз”ҹжҖҒз”ҹеӯҳжқЎд»¶е·Іеҹәжң¬дёҠз“Ұи§Јпјӣ

еңҹ家撒еҸ¶е°”е—¬зҡ„дҝқжҠӨдёҺдј жүҝжқЎд»¶е°ҡеҘҪпјҢеӣ дёәеҸӘиҰҒд№Ўжқ‘зӨҫдјҡзҡ„дё§и‘¬д№ дҝ—дёҚеҸ‘з”ҹж №жң¬еҸҳеҢ–пјҢж’’еҸ¶е°”е—¬е°ұжңүе…¶з”ҹеӯҳзҡ„з©әй—ҙпјӣ

й№Өеі°еӣҙйј“гҖҒеҲ©е·қзҒҜжӯҢгҖҒж‘ҶжүӢиҲһгҖҒиӮүиҝһе“ҚгҖҒең°йҫҷзҒҜгҖҒжҒ©ж–ҪзҒҜжҲҸгҖҒеҚ—еү§гҖҒжҒ©ж–Ҫжү¬зҗҙгҖҒеңҹ家дёүжЈ’йј“зӯүз”ұдәҺиЎЁжј”жҖ§жҜ”иҫғејәпјҢеҸҜд»Ҙдёәе®ғ们еҲӣйҖ дј жүҝжҖ§дҝқжҠӨзҡ„з©әй—ҙеңәжүҖе’ҢеҸ—дј—жқЎд»¶гҖӮдҪҶжҳҜпјҢеғҸеӮ©жҲҸгҖҒжҒ©ж–Ҫжү¬зҗҙиҝҷж ·зҡ„йқһзү©иҙЁж–ҮеҢ–йҒ—дә§пјҢеҜ№дәҺдј жүҝдәәжүҚз»јеҗҲзҙ е…»зҡ„иҰҒжұӮжһҒй«ҳпјҢз”ұдәҺеҗҺ继дәәжүҚжһҒеәҰзјәд№ҸпјҢе®ғ们д№ҹйқўдёҙдј жүҝиҗҺзј©зҡ„еӣ°еўғгҖӮ

еңҹ家ж—ҸеҗҠи„ҡжҘјиҗҘйҖ жҠҖиүәзңҒзә§дј жүҝдәәи°ўжҳҺиҙӨпјҢ家дҪҸе’ёдё°еҺҝйә»жҹіжәӘжқ‘гҖӮиҝҷйҮҢзҡ„еҗҠи„ҡжҘјдҝқз•ҷеҫ—зӣёеҜ№е®Ңж•ҙпјҢдҪҶзӮ№зјҖеңЁиҢ¶еӣӯйҮҢгҖҒеұұи„ҡдёӢзҡ„жңЁжҲҝеӯҗпјҢеӨ§еӨҡжҳҜз»ҸиҝҮз –жҲҝж”№йҖ зҡ„гҖӮз”ұдәҺз”ҹжҖҒзҺҜеўғдҝқжҠӨзҡ„еҺҹеӣ пјҢд№ҹдёҚеҸҜиғҪеӨҚеҺҹеҲ°иҝҮеҺ»зҡ„е…ЁжңЁз»“жһ„пјҢж–°е»әжҲҝеӨ§еӨҡеҸӘиғҪеҸ–е…¶е»әзӯ‘еҪўеҲ¶гҖӮ

еҺ»е№ҙеә•пјҢжҒ©ж–ҪеёӮзӣӣ家еққд№ЎдәҢе®ҳеҜЁжқ‘жқ‘ж°‘еә·еҪҰзңӢеҮҶеҪ“ең°еҸ‘еұ•ж—…жёёзҡ„еҘҪеҠҝеӨҙпјҢеҶіе®ҡеңЁиҖҒеұӢеҹәдёҠйҮҚж–°дҝ®е»әдёҖж ӢжңЁеұӢејҖеҶң家д№җгҖӮвҖңе®Ңе…ЁжҢүз…§дј з»ҹж ·ејҸзҡ„еҗҠи„ҡжҘјдҝ®е»әпјҢз»“жһңеҸ‘зҺ°пјҢжңЁеӨҙиҙөпјҢжңЁеҢ еёҲеӮ…еҸҲдёҚеҘҪжүҫпјҢеүҚеҗҺжҠҳи…ҫдәҶеҘҪд№…гҖӮвҖқдёҖж Ӣе®Ңе…ЁжҢүз…§дј з»ҹж–№ејҸдҝ®е»әзҡ„еҗҠи„ҡжҘјжҲҗжң¬жғҠдәәпјҢжҜ”ж°ҙжіҘжҲҝзҡ„йҖ д»·й«ҳеҮәеӣӣдә”еҖҚпјҢйқһдёҖиҲ¬жқ‘ж°‘еҸҜд»ҘжүҝеҸ—гҖӮ

вҖңиҝҷж ·зҡ„дј з»ҹжқ‘иҗҪпјҢдёҖж—ҰжңүдәҶдёҖж Ӣж°ҙжіҘжҲҝеӯҗеӨ№еңЁе…¶й—ҙпјҢеҸӨиүІеҸӨйҰҷзҡ„йЈҺе‘іе°ұиў«з ҙеқҸжҺүдәҶгҖӮдҪҶжҳҜпјҢжқ‘ж°‘еҸҲжңүж”№е–„з”ҹжҙ»иҙЁйҮҸзҡ„йңҖиҰҒе’Ңз»ҸжөҺдёҠзҡ„еӣ°йҡҫпјҢзҡ„зЎ®жҳҜдёӨйҡҫгҖӮвҖқжҒ©ж–ҪеёӮж–Үзү©дәӢдёҡз®ЎзҗҶеұҖеұҖй•ҝеҲҳжё…еҚҺиҜҙгҖӮ

ж°‘дҝ—жҙ»еҠЁдәҹеҫ…еӨҚе…ҙ

5жңҲ20ж—ҘпјҢж№–еҢ—ж°‘ж—ҸеӯҰйҷўйқһйҒ—з ”д№ еӯҰзӨҫзҡ„еӯҰеӯҗ们еәҰиҝҮдәҶдёҖдёӘзү№еҲ«зҡ„иҠӮж—ҘгҖӮ

йқһйҒ—зҹҘиҜҶй—®зӯ”гҖҒеҢ…зІҪеӯҗгҖҒз»“йҰҷиўӢгҖҒиө еҪ©зәҝгҖҒеңЁйўқеӨҙдёҠзӮ№йӣ„й»„й…’вҖҰвҖҰиҝҷдәӣдј з»ҹз«ҜеҚҲиҠӮиҠӮдҝ—第дёҖж¬Ўе’ҢвҖң5В·20вҖқз»“еҗҲпјҢи®ёеӨҡеҗҢеӯҰи§үеҫ—еҚҒеҲҶж–°еҘҮгҖӮ

2014е№ҙеә•пјҢж№–еҢ—ж°‘ж—ҸеӯҰйҷўжҲҗз«ӢдәҶйқһйҒ—з ”д№ еӯҰзӨҫпјҢдёәеӯҰеӯҗжҸҗдҫӣдәҶз ”з©¶еӯҰд№ ж°‘дҝ—ж–ҮеҢ–зҡ„е№іеҸ°гҖӮдҪңдёәжҢҮеҜјиҖҒеёҲзҡ„жҹіеҖ©жңҲиҜҙпјҡвҖңжҒ©ж–Ҫе·һйқһзү©иҙЁж–ҮеҢ–йҒ—дә§еӯҳйҮҸдё°еҺҡгҖҒеҪўжҖҒеӨҡж ·пјҢеңЁж°‘й—ҙж–ҮеӯҰгҖҒдј з»ҹзҫҺжңҜгҖҒдј з»ҹдҪ“иӮІдёҺжёёиүәгҖҒдј з»ҹеҢ»иҚҜгҖҒж°‘дҝ—зҡ„жҠўж•‘дёҺз”іжҠҘж–№йқўпјҢе°ҡж— еӣҪ家зә§йЎ№зӣ®пјҢеә”еңЁиҝҷдәӣж–№йқўеҠ ејәжҠўж•‘дёҺдҝқжҠӨзҡ„е·ҘдҪңеҠӣеәҰгҖӮеғҸжҒ©ж–ҪзӨҫиҠӮгҖҒеҲ©е·қзҺӢжҜҚеҹҺзҡ„зҺӢжҜҚзҘӯзҘҖгҖҒжҒ©ж–ҪеҘіе„ҝдјҡиҝҷж ·дёҖдәӣж°‘дҝ—жҙ»еҠЁзҡ„еӨҚе…ҙпјҢеҜ№дәҺж•ҙдҪ“жҖ§ең°иҝҳеҺҹгҖҒжҝҖжҙ»ж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–з©әй—ҙд№ҹиҮіе…ійҮҚиҰҒгҖӮвҖқ

жҒ©ж–Ҫе·һжҳҜе°‘ж•°ж°‘ж—ҸиҒҡеұ…зҡ„ең°еҢәпјҢжӢҘжңүдё°еҜҢеӨҡеҪ©зҡ„ж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–е’Ңж°‘дҝ—иҠӮж—ҘгҖӮдё»иҰҒжңүиө¶е№ҙгҖҒзүӣзҺӢиҠӮгҖҒе…ӯжңҲе…ӯпјҲжҷ’йҫҷиўҚпјүгҖҒеҘіе„ҝдјҡгҖҒзӨҫж—ҘгҖҒз«ҜеҚҲгҖҒжңҲеҚҠгҖҒе°Ҹе№ҙзӯүгҖӮ2000е№ҙпјҢе·һ民委дҪңеҮәеҶіе®ҡпјҢеңЁе…Ёе·һжҺЁе№ҝеӣӣдёӘж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–иҠӮж—ҘпјҢеҚізүӣзҺӢиҠӮгҖҒж‘ҶжүӢиҠӮгҖҒеҘіе„ҝдјҡгҖҒе·һеәҶиҠӮгҖӮеҗҺжқҘпјҢиҝҷеӣӣеӨ§ж°‘ж—Ҹдј з»ҹиҠӮж—ҘеҲ—е…ҘдәҶгҖҠжҒ©ж–Ҫеңҹ家ж—ҸиӢ—ж—ҸиҮӘжІ»е·һиҮӘжІ»жқЎдҫӢгҖӢгҖӮ

е…¶дёӯпјҢеҺҹжқҘжөҒиЎҢдәҺжқҘеҮӨеҺҝзҡ„зүӣзҺӢиҠӮеӨҡе№ҙдёҚи§ҒиёӘеҪұгҖӮ

жқҘеҮӨеҺҝж°‘дҝ—专家е”җжҙӘзҘҘд»Ӣз»ҚпјҢзүӣзҺӢиҠӮеҸҲз§°зүӣйӯӮиҠӮгҖҒејҖ秧иҠӮгҖҒзүӣзҺӢиҜһпјҢжҳҜжҲ‘еӣҪеЈ®гҖҒиӢ—гҖҒеёғдҫқгҖҒ瑶гҖҒдҫ—гҖҒеңҹ家гҖҒд»ЎдҪ¬зӯүж°‘ж—Ҹзҡ„дј з»ҹиҠӮж—ҘпјҢж—¶й—ҙдёәеҶңеҺҶеӣӣжңҲеҚҒе…«пјҲжңүзҡ„ең°ж–№жҳҜеӣӣжңҲеҲқе…«пјүгҖӮдј иҜҙиҝҷдёҖеӨ©жҳҜзүӣзҡ„з”ҹж—ҘпјҢжҲ‘еӣҪеҗ„ж°‘ж—Ҹзҡ„ж°‘й—ҙе…»зүӣдәә家пјҢйғҪиҰҒз”ЁдёҚеҗҢеҪўејҸжқҘеәҶиҙәгҖӮеңЁд»–е°Ҹж—¶еҖҷпјҢиҝҳеҸӮеҠ иҝҮеҮ ж¬Ўиҝҷж ·зҡ„жҙ»еҠЁпјҡеҚҒйҮҢе…«д№Ўзҡ„жқ‘ж°‘з»ҷзүӣжҙ—жҫЎгҖҒ敬酒гҖҒе–ӮйёЎиӣӢпјҢеҶҚиө¶йӣҶиөҙдјҡпјҢиҜ„еҮәвҖңжңҖзҫҺиҖ•зүӣвҖқпјҢеҜЁеӯҗдёҺеҜЁеӯҗд№Ӣй—ҙеҜ№жӯҢжҜ”иөӣпјҢи§ӮзңӢжғҠйҷ©зҡ„вҖңдёҠеҲҖеұұгҖҒ踩铧еҸЈвҖқиЎЁжј”пјҢеҘҪдёҚзғӯй—№гҖӮеҸҜжғңзҺ°еңЁйҡҸзқҖиҖ•зүӣйҖҗжёҗйҖҖеҮәдәә们зҡ„з”ҹжҙ»пјҢиҝҷж ·зҡ„иҠӮеәҶжҙ»еҠЁжңүдёүеӣӣе№ҙзңӢдёҚеҲ°дәҶгҖӮ

вҖңеҰӮжһңиғҪеӨҹеӨҚжҙ»иҝҷдёӘиҠӮж—ҘпјҢеҜ№дәҺжқҘеҮӨеҺҝзҡ„ж—…жёёеҸ‘еұ•еӨ§жңүеҘҪеӨ„гҖӮвҖқд»–иҜҙгҖӮ

дёӯеӣҪж°‘й—ҙиүәжңҜ家еҚҸдјҡдё»еёӯеҶҜйӘҘжүҚиҜҙпјҡвҖңжҜҸдёҖеҲҶй’ҹпјҢжҲ‘们зҡ„з”°йҮҺйҮҢгҖҒеұұеқійҮҢгҖҒж·ұйӮғзҡ„ж°‘й—ҙйҮҢпјҢйғҪжңүдёҖдәӣж°‘й—ҙж–ҮеҢ–еҸҠе…¶йҒ—дә§жӯ»еҺ»гҖӮе®ғ们еӨұеҚҙеҫ—ж— еЈ°ж— жҒҜпјҢеҘҪдјјзғҹж¶Ҳдә‘ж•ЈгҖӮвҖқж—¶е…үеҰӮеӨ§жІіжұӨжұӨпјҢдәә们з”ҹдә§з”ҹжҙ»ж–№ејҸжӯЈз»ҸеҺҶзқҖе·ЁеӨ§зҡ„ж”№еҸҳпјҢиҖҢжҲ‘们иҝҷд»Јдәәзҡ„иҙЈд»»пјҢе°ұжҳҜз«ӯеҠӣеңЁдј з»ҹж–ҮеҢ–еҸҳеҪўгҖҒж¶ҲйҖқд№ӢеүҚпјҢз•ҷдёӢе®қиҙөзҡ„и®°еҝҶж ·жң¬пјҢдј з»ҷдёӢдёҖд»ЈгҖӮ

жқҘжәҗпјҡжҒ©ж–Ҫж—ҘжҠҘ дҪңиҖ…пјҡй»ҺиўҒеӘӣ