原标题:《恩施州人民政府关于进一步推进户籍制度改革的实施意见》

户籍,自出生开始,便伴随着人的一生。户籍制度是一项基本的国家行政制度,其实施保障了公民在就业、教育、社会福利等方面的权益,该制度改革的重要性和影响力不言而喻。

近日,《恩施州人民政府关于进一步推进户籍制度改革的实施意见》(以下简称《意见》)出台。

到2020年全州城镇化率达50%以上

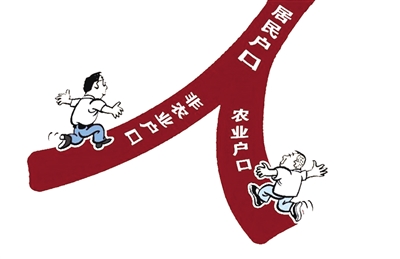

《意见》的出台,旨在适应以人为核心的新型城镇化发展需要,进一步推进户籍制度改革,放宽户口迁移政策。统筹推动全州城乡协调发展、产业和城乡融合发展,统筹户籍制度改革和相关经济社会领域改革,大力推进城镇精细化和人性化服务,有序引导农业人口向城镇转移,推进农业转移人口市民化。

加快实施《意见》,必须坚持三个基本原则。积极稳妥,规范有序。立足我州实际,积极稳妥推进户籍制度改革,全面放开城镇落户政策,有序引导农业转移人口落户城镇;以人为本,公平共享。尊重城乡居民自主定居意愿,合理引导人口流动,有序推进农业转移人口市民化,稳步推进城镇基本公共服务常住人口全覆盖;统筹配套,有机融合。统筹推进户籍制度改革和新型城镇化,促进城镇发展与产业支撑、就业转移和人口集聚相统一,激发城镇发展的潜力。

《意见》明确提出了户籍制度改革总体目标,通过深化户籍制度改革以及相关经济社会配套改革,在充分尊重群众意愿的基础上,促进有能力在城镇就业生活的农业转移人口和其他常住人口有序实现市民化。

推进城镇基本公共服务常住人口全覆盖,到2020年基本建立以人为本、科学高效、规范有序、城乡统一的新型户籍制度,全州城镇人口达到180万人以上,城镇化率达到50%以上,实现15万农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。

落户城镇“零门槛”等五大亮点

针对调整户口迁移政策、创新和规范人口管理,《意见》主要涵盖落户城镇“零门槛”等五项具体内容。

全面放开城镇落户限制。在各县市城区、县市人民政府驻地镇和其他建制镇有合法稳定住所(含租赁)的人员,本人及其共同居住生活的配偶、父母(含养、继父或母)、未成年子女(生活不能自理的子女不受限制),可在居住地申请登记常住户口。

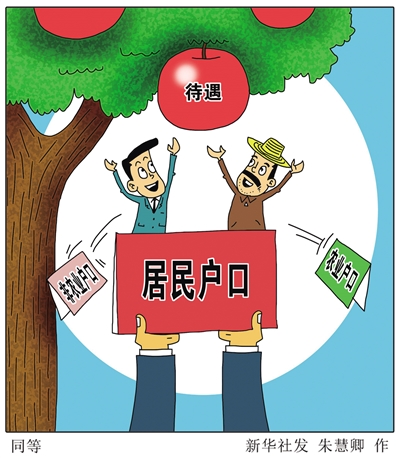

建立城乡统一的户口登记制度。取消农业与非农业户口性质区分,统一登记为居民户口,体现户籍制度的人口登记管理功能,实现城乡户口一元化。配套建立与统一城乡户口登记制度相适应的教育、卫生计生、就业、社保、住房、土地及人口统计制度。

全面实行居住证制度。取消暂住登记办法,全面实施流动人口居住证制度。以居住证为载体,建立健全与居住年限等条件相结合的基本公共服务机制,解决流动人口的基本公共服务保障问题。居住证持有人在居住地依法享有与当地户籍人口同等的劳动就业、公共教育、医疗卫生、社会保障、住房保障等权利,享受均等的社会基本公共服务。

依法登记出生人口。取消出生婴儿户口登记不合理前置条件,落实出生婴儿凭合法有效《出生医学证明》申报户口登记制度。任何单位和组织不得擅自设立限制出生人口登记户口的规定。

建立健全人口信息管理制度。建立健全实际居住地登记制度,完善人口统计制度,全面、准确掌握人口规模、结构、分布等情况。

建立和完善全州人口基础信息数据交换平台,整合公安、劳动就业、教育、收入、社保、房产、信用、卫生计生、税务、婚姻、民族等信息系统,实现跨部门、跨区域信息整合和共享,为制定人口发展战略和政策提供信息支持,为人口服务和管理提供支撑。

合法权益有保障

为切实保障农业转移人口及其他常住人口合法权益,《意见》进行了明确规定。

完善农村产权制度。加快推进农村土地确权、登记、颁证,依法保障农民的土地承包经营权、宅基地使用权。建立农村产权流转交易市场,推动农村产权流转交易公开、公正、规范运行。坚持依法、自愿、有偿原则,引导农业转移人口有序流转土地承包经营权。现阶段,不得以退出土地承包经营权、宅基地使用权、集体收益分配权作为农民进城落户的条件。

扩大基本公共服务覆盖面。保障农业转移人口及其他常住人口依法享有选举权和被选举权等政治权利。

保障农业转移人口及其他常住人口随迁子女平等享有受教育权利,将随迁子女义务教育纳入各级政府教育发展规划和财政保障范畴,逐步完善并落实随迁子女在流入地接受中等职业教育免学费、普惠性学前教育和参加中高考的政策。

完善城乡一体的就业失业登记管理制度,面向农业转移人口全面提供政府补贴职业技能培训服务,加大创业扶持力度,促进农村转移劳动力就业。将农业转移人口及其他常住人口纳入社区卫生和计划生育服务体系,提供基本医疗卫生和计划生育服务。

把进城落户农民完全纳入社会保障体系,完善城乡居民基本养老保险制度,建立城乡居民医疗保险制度,落实基本养老保险、医疗保险的转移接续办法和异地就医结算办法,加快实施统一的城乡医疗救助制度。

加快建立覆盖城乡的社会养老服务体系,促进基本养老服务均等化。完善以低保制度为核心的社会救助体系,逐步消除低保和优待抚恤的城乡差别,实现城乡社会救助统筹发展。把进城落户农民完全纳入城镇住房保障体系,采取多种方式保障农业转移人口基本住房需求。

加强基本公共服务财力保障。建立财政转移支付、城镇建设用地与农业转移人口市民化挂钩的机制。完善促进基本公共服务均等化的公共财政体系,逐步理顺事权关系,建立事权和支出责任相适应的制度,州、县市按照事权划分相应承担和分担支出责任。

深化财税体制改革,完善转移支付制度,加大财力均衡力度,保障地方政府提供基本公共服务的财力。

来源:恩施晚报 本报记者 刘德国

(责任编辑:秦辰宇)