дә‘дёҠжҒ©ж–ҪжҠҘйҒ“ пјҲе·ҙдёңйҖҡиҒ”и®°иҖ… еҗ‘еӣӯжўҰ йҖҡи®Ҝе‘ҳ з”°дәҢе…Ҳз”ҹпјүдә”еҚҒеӨҡе№ҙеүҚзҡ„еҶңжқ‘з”ҹдә§йҳҹпјҢйҷӨеҺ»еҗғдәҶе–қдәҶе’ҢдәӨе…¬зІ®дәҶпјҢдёҖе№ҙиғҪжҢЈеӨҡе°‘й’ұпјҹзҺ°еңЁзҡ„е№ҙиҪ»дәәеҸҜиғҪеҜ№жӯӨдёҖж— жүҖзҹҘпјҢеҰӮжһңеҪ“ж•…дәӢи®ІеҮәжқҘпјҢ70е№ҙд»Јд»ҘеҗҺеҮәз”ҹзҡ„дәәжҒҗжҖ•дјҡи®ӨдёәиҝҷеҸӘжҳҜдёҖдёӘиҝ‘д№ҺвҖңеӨ©ж–№еӨңи°ӯвҖқзҡ„дј иҜҙгҖӮ

е…Ҳеҝ…йЎ»дәӨд»ЈдёҖдёӢеҪ“ж—¶зҡ„еҺҶеҸІиғҢжҷҜгҖӮдә”еҚҒеӨҡе№ҙеүҚпјҢеҶңжқ‘жҳҜеңЁдәәж°‘е…¬зӨҫдҪ“еҲ¶дёӢпјҢз”ұз”ҹдә§еӨ§йҳҹз®ЎзҗҶзҡ„з”ҹдә§е°ҸйҳҹдёәеҠіеҠЁе’Ңж ёз®—еҚ•дҪҚпјҢе®һиЎҢвҖңз»ҹдёҖеҠіеҠЁпјҢз»ҹдёҖеҲҶй…ҚвҖқзҡ„еӨ§йӣҶдҪ“з”ҹдә§жЁЎејҸпјҢз”ҹдә§йҳҹзҡ„дё»иҰҒз»ҸжөҺ收е…ҘжҳҜзІ®йЈҹпјҢеңЁе®ҢжҲҗеӣҪ家公粮任еҠЎпјҲеҶңдёҡзЁҺзҡ„еүҚиә«пјүеҗҺпјҢ收зӣҠд»ҘдёӨз§ҚеҪўејҸеҲҶй…Қз»ҷзӨҫе‘ҳпјҢеҚіе®һзү©пјҲеҸЈзІ®пјүе’ҢеҚ–з»ҷзІ®жІ№йғЁй—Ёзҡ„и®ўиҙӯзІ®пјҲд№ҹеҸ«дҪҷзІ®пјүжүҖиҺ·еҫ—зҡ„зҺ°йҮ‘гҖӮиҜҙзҷҪдәҶпјҢзӨҫе‘ҳдёҖе№ҙеҲ°еӨҙпјҢе”Ҝжңүи®ўиҙӯзІ®еҸҳзҺ°зҡ„й’ұжүҚжҳҜвҖңеҗғеҗҺвҖқе’ҢвҖңзЁҺеҗҺвҖқеҸҜд»Ҙеҫ—еҲ°зҡ„收зӣҠеҲҶй…ҚгҖӮеҪ“然пјҢеҸӘжңүе·ҘеҲҶжҢЈеҫ—еӨҡзҡ„вҖңдҪҷзІ®жҲ·вҖқжүҚиғҪеҲҶеҫ—иҝҷ笔вҖңзәўеҲ©вҖқпјҢиҖҢвҖңзјәзІ®жҲ·вҖқеҝ…йЎ»вҖңеҖ’жүҫвҖқиЎҘе№іеҗҺжүҚиғҪеҫ—еҲ°еҸЈзІ®пјҢвҖңеҲҶзәўвҖқе°ұиҮӘ然дёҚиғҪеҸӮдёҺдәҶгҖӮ

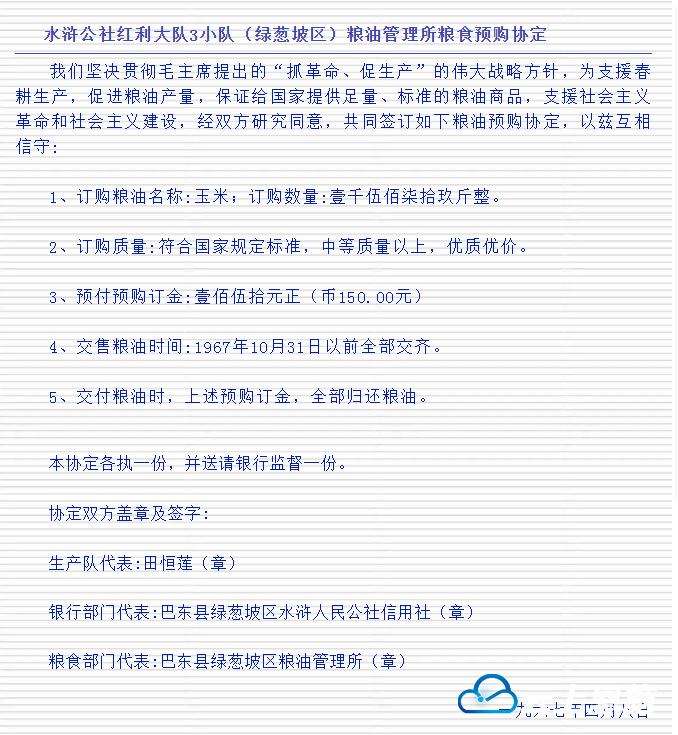

йӮЈд№ҲпјҢеҪ“ж—¶дёҖдёӘз”ҹдә§йҳҹдёҖе№ҙеҲ°еә•иғҪжҢЈеҫ—еӨҡе°‘еҸҜд»Ҙи®©зӨҫе‘ҳеҲҶдә«зҡ„вҖңзәўеҢ…вҖқпјҹжңҖиҝ‘пјҢ笔иҖ…еңЁеҶңжқ‘жҲҝеұӢжӢҶж—§е»әж–°иҝҮзЁӢдёӯпјҢжҗңзҪ—еҲ°дёҖд»ҪиҖҒеҫ—еҸ‘й»„зҡ„гҖҠзІ®жІ№йў„иҙӯеҚҸе®ҡгҖӢпјҢе®ғе®Ңж•ҙең°еҸҚжҳ дәҶеҚҠдёӘдё–зәӘд»ҘеүҚеҶңжқ‘зҡ„з»ҸжөҺгҖҒз”ҹжҙ»ж°ҙе№іпјҢиҝҳеҺҹдәҶдёҖдёӘз”ҹдә§йҳҹвҖңеҺҡйҮҚвҖқзҡ„вҖңе№ҙеәҰй’ұеҢ…вҖқгҖӮ

иҝҷд»Ҫд»ҘгҖҠжңҖй«ҳжҢҮзӨәгҖӢдёәжҠ¬еӨҙзҡ„гҖҠзІ®жІ№йў„иҙӯеҚҸе®ҡгҖӢжҳҜеҺҹе·ҙдёңеҺҝз»ҝи‘ұеқЎеҢәзІ®жІ№з®ЎзҗҶжүҖдёҺжүҖиҫ–зҡ„ж°ҙжө’е…¬зӨҫзәўеҲ©еӨ§йҳҹдёүе°ҸйҳҹпјҲзҺ°дёәе·ҙдёңеҺҝз»ҝи‘ұеқЎй•Үеәҷеһӯеӯҗжқ‘дёүз»„пјүзӯҫе®ҡзҡ„пјҢеҶ…е®№еҰӮдёӢ:

гҖҠзІ®йЈҹи®ўиҙӯеҚҸе®ҡгҖӢеҺҹ件пјҲйҷ„еӣҫпјү

дёҠиҝ°еҚҸе®ҡдёӯз”ҹдә§йҳҹд»ЈиЎЁз”°жҒ’иҺІпјҢеҮәз”ҹдәҺ1944е№ҙпјҢд»Ҡе№ҙдҫқ然еҒҘеңЁзҡ„еҘ№е·І75еІҒй«ҳйҫ„пјҢжҳҜе»әеӣҪеҗҺеҪ“ең°з¬¬дёҖдёӘе·ҙдёҖдёӯжҜ•дёҡзҡ„й«ҳдёӯз”ҹпјҢ1967е№ҙпјҢеҘ№дәҢеҚҒдёүеІҒпјҢеҲҡеҮәе«Ғзҡ„е°ҸеӘіеҰҮпјҢж—¶дёәз”ҹдә§йҳҹдјҡи®ЎгҖӮжҚ®еҘ№еӣһеҝҶпјҢ1967е№ҙзҡ„иҝҷд»ҪеҚҸе®ҡжҳҜеҘ№дёҺз»ҝи‘ұеқЎеҢәзІ®з®ЎжүҖзӯҫзҡ„пјҢеҪ“ж—¶зҺүзұіи®ўиҙӯд»·жҜҸж–ӨдёҖи§’еӨҡй’ұпјҢи®ўиҙӯеӨ–д»·ж јжҜҸж–Өд№қеҲҶй’ұгҖӮеҘ№е‘ҠиҜү笔иҖ…пјҢйӮЈж—¶зҡ„е•Ҷе“Ғз”ҹзҢӘпјҢ120ж–Өд»ҘдёҠзҡ„жҜҸж–Ө0.45е…ғпјҢжңӘиҫҫеҲ°120ж–ӨйҮҚйҮҸзҡ„0.37е…ғпјҢд№ҹе°ұжҳҜиҜҙпјҢеҪ“ж—¶зҡ„иӮүд»·иҝңдёҚеҰӮзҺ°еңЁзҡ„жҮ’иұҶи…җд»·гҖӮеҘ№иҜҙпјҢиҝҷд»ҪеҚҸе®ҡжҳҜз”ҹдә§йҳҹдёәдәҶз”ЁвҖңеҝ«ж…ўй’ұвҖқзӯҫзҡ„пјҢеҚіжҳҘж’ӯж—¶е…Ҳд»ҺзІ®з®ЎжүҖжҠҠй’ұжӢҝдәҶпјҢз§Ӣ收еҗҺйҖҒдәӨзІ®йЈҹжҠөеҒҝ;еҪ“е№ҙзҡ„зәўеҲ©еӨ§йҳҹдёүе°ҸйҳҹжҳҜд№қеҚҒжқҘеҸЈдәәпјҢжҢүдәәеҸЈеҲҶзәўпјҢжҜҸдәәеӨ§зәҰеҸҜд»ҘеҲҶеҫ—1.1е…ғй’ұпјҢеҪ“然пјҢеҰӮжһңжҳҜдёҠе№ҙж¬ з”ҹдә§йҳҹеҫҖжқҘзҡ„зјәзІ®жҲ·пјҢжҳҜжІЎжңүиө„ж јеҲҶдә«иҝҷдёӘвҖңзәўеҢ…вҖқзҡ„гҖӮ

иҙЈд»»зј–иҫ‘пјҡи°ӯжҷ“ж…§

дё»зј–пјҡеӯҷи·ғ