在战争期间和我并肩作战的同事们,他们都为了党献出了自己的生命,一个一个地倒下去了。他们才是真正的英雄,真正的功臣。比起他们,我没有资格,把组织上给我发的证书拿出来在人民面前去张扬自己的功劳。

——张富清

张富清忆起牺牲的战友时悲痛落泪(湖北日报全媒记者 魏铼 摄)

1948年,人民解放战争进入夺取全国胜利的决定性阶段。当年3月,24岁的张富清在陕西老家参加西北野战军。此后的短短几个月间,他屡次担任突击队员冲锋在前,先后荣立一等功三次,二等功一次,并被授予“战斗英雄”称号和“人民功臣”奖章。

报功书(湖北日报全媒记者 魏铼 摄)

尘封半个多世纪的军功章(湖北日报全媒记者 魏铼 摄)

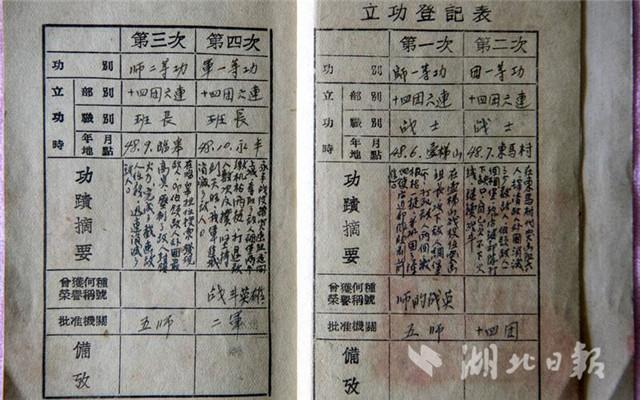

立功登记表(湖北日报全媒记者 魏铼 摄)

热血染丹青,卓功不自喜。1955年,张富清退役转业时,不仅将赫赫战功刻意封存起来,还坚决服从组织安排,到湖北省最偏远的来凤县工作。因为,他把去最偏远、最困难的地方进行社会主义建设当成组织交给他的又一次突击任务。

来凤旧貌(原来凤县县志办主任叶明理 提供)

(一)

1955年初,张富清带着新婚妻子从武汉一路向西,跋山涉水整整七天,来到了这片曾经毫无关联的大山,并把余生献给了它。

来凤老县城一角(原来凤县县志办主任叶明理 提供)

“当时的来凤,县城破败不堪,农村一片凋敝。”原来凤县县志办主任叶明理介绍,地处鄂、湘、渝三省市交界处的来凤历来匪患严重,解放初期的湘西剿匪就包括来凤。1953年3月26日,国民党还向来凤县卯洞区河东乡响水洞一带,空降过四名武装特务。

张富清到来凤的第一任职务,是县城关粮油所主任。然而,长期匪患导致当地农业生产严重滞后,国家又刚实施粮食统购统销,加之第一个五年计划正在实施,工业生产任务繁重。面对这样的局面,他的工作难度之大,可从叶明理的回忆中窥见一斑:“大米供应不上时,只能用一斤粮票换五斤红薯,这五斤红薯还得自己去乡里挑。”

来凤老县城一角(原来凤县县志办主任叶明理 提供)

当时,来凤的粮食加工主要靠水碾,每天加工出来的粮食连需要供应的一半都达不到,还大多是些糙米。为解决大米供需矛盾,张富清想方设法买来设备,办起大米加工厂。

(二)

1960年前后,来凤县同样遭受了罕见的自然灾害。“1959年干旱82天,1960年干旱42天。”叶明理说,张富清就是在这样的情况下前往灾情最严重的三胡区(现三胡乡及革勒车镇部分)任副区长。

为帮助当地百姓尽快恢复农业生产,张富清经常下乡驻队,住的都是最困难的农户家。“他看到我们家困难,就认我奶奶当干妈。”革勒车镇长太坪村村民李山保说,当时老百姓吃啥,张富清就吃啥,然后按标准付给粮票。

据张富清的大儿子张健国回忆,小时候经常几个月见不到父亲,有次母亲让他去给父亲送些换洗的衣服,他找了两天才找到父亲住的人家。“住的是一个吊脚楼,下面还养着猪和牛。”张健国当晚也住了下来,但他那晚被跳蚤咬得难以入睡。

一头扎进农村的张富清发现,当地农业生产所需的小农具严重不足,需要从邻近的湖南省永顺县采购。他就派人到永顺县请来铁匠杨圣,并安排他带领本地几名铁匠一起打制农具。后来,三胡区不仅实现农具自给,还能外销。

张富清在三胡区下乡驻队时曾住过这样的吊脚楼(湖北日报全媒记者 吴坚 摄)

“三胡区亮起的第一个电灯泡,也是张富清的功劳。”我们辗转找到当年的铁匠杨圣,他回忆,革勒车镇二龙山水库当时有个抽水用的水泵,张富清在很多人的疑虑中,主动担责,找来杨圣对水泵进行改装。一番摸索后,水泵成功发电。紧接着,张富清又请人在另一个水库也建起了电站。

(三)

1975年,51岁的张富清调任当时的卯洞公社(现百福司镇和漫水乡)副主任。

“组织上考虑他年纪大,安排他分管机关和财贸,本可以不下乡。”时任卯洞公社组织委员的董香彩回忆,张富清到卯洞公社后,主动要求到最偏远、海拔最高的高洞管理区(现高洞村)驻片。“他说,小董啊,我们光当指挥官不行,还要当战斗员。”

当时高洞最大的问题是没有水,水都漏到地下河去了。张富清到高洞后,一面组织人力下到天坑找水,一面带领百姓开山修梯田。

高洞在悬崖之间,山路崎岖,生产的粮食运不出去,需要的生产资料又运不进来。“就拿每年上缴供应粮来说,需要全生产队劳力肩挑背扛一周左右才能全部运到镇上。”董香彩说,张富清和大家一商量,决定修路。

到高洞要经过的几条河没有桥。张富清就带头脱掉鞋子涉水过河,夏天水流湍急,冬天冰冷刺骨。从一遍一遍跑立项,到亲自陪同工程师勘探,再到现场协调施工,4年下来,张富清又总是顾不了家,但他又完成了一次突击任务。

张富清88岁时左腿截肢后重新站了起来(湖北日报全媒记者 魏铼 摄)

战争时期作为突击队员的张富清,早已把每个岗位上的工作都当成突击任务去完成。即使57岁调任建设银行来凤县支行副行长时,他都要经常到企业去督促生产,为的就是能把放出去的贷款安全收回来。

已经95岁高龄的张富清仍在“带兵”(湖北日报全媒记者 魏铼 摄)

2018年12月3日,来凤县在进行退役军人信息采集时,意外发现张富清尘封了60余年的赫赫战功。从“人民功臣”到“人民公仆”,张富清一辈子坚守初心,始终保持着突击队员的本色。

来源:湖北日报

责任编辑:郜月飞

主编:孙跃