除了山还是山。

一段不到10公里的山路,108个拐弯。一条南潭河横在山中,渡船成为不可或缺的赶路方式。

这里是巴东县金果坪乡。整整一天半,湖北日报全媒记者跟金果坪乡人力资源和社会保障服务中心主任易盛荣一起,在大山里兜转。

每段路,都是为老百姓跑腿办事的“最后一公里”。

17年来,易盛荣骑坏了3辆摩托车,累计行程16万公里,相当于13个二万五千里长征。他说:“我还要再跑10年……”

推动农民参保,骑摩托43天跑遍196个小组

走一段山路,再乘快艇,来到临清江的石柱山村。

40岁的熊德平从山头跑下来,朝我们挥了挥手,驾起木船就朝江对岸驶去,接他那200多只吃饱草的山羊。

多年前,熊德平返乡创业缺少资金。是易盛荣三次坐班车跑县城,为他担保,申请到50万元小额贷款。

为群众跑腿,是易盛荣始终如一的信条。

1992年7月3日,易盛荣中专毕业,来到距县城200多公里的金果坪乡政府工作。

10年后,机构改革,成立乡人社服务中心。想着干一番事业,他瞒着妻子,申请到人社服务中心工作。

财政困难,人社服务中心的全部家当,是一间不足20平方米的办公室。易盛荣自掏腰包,购置了电脑、打印机、电话和办公桌椅。

金果坪乡两万多人,社保卡领卡、换卡、补卡,就业失业登记,小额担保贴息贷款,医保报销……长达十年时间里,他一个人张罗着关乎民生的大小事。

2011年,养老保险启动。上级部门要求,参保率必须达到95%。但全乡参保率达到67%后,再也推不动了。

易盛荣走访发现,大家对政策还没有吃透,甚至误会村干部从中提成。

全乡22个村196个小组,易盛荣骑上摩托车,花了43天时间,把政策说明会开到了每个小组。每到一处,他给村民发一张自制表格,大家根据自己的年龄,就能一目了然掌握缴费明细和养老收入。一圈跑下来,全乡参保率达到98%。

“惠民政策落实率很高,人不脱层皮,是不可能实现的。”鄢家村村委会副主任李传家说。

早些年,从金果坪去县城办事,每天只有一班大巴。遇上天冷结冰,大巴没法翻过海拔近1800米的绿葱坡,只能停车等待。夜宿大巴,易盛荣蜷成一团,紧紧抱着老百姓的办事材料“取暖”,睡睡醒醒熬到天亮。

2016年,易盛荣买了辆小车,去县城办事终于可以一天跑个来回。一次返程路上,一块脸盆大的石头从天而降,砸在车前。整整20多分钟,他吓得瘫坐驾驶室,一动不动。

是前进还是后退?易盛荣从来都是执拗地挺进。

他说,既然是“帮办”,就想着快点给老百姓把事办好。

何为勇者无惧,不过是心怀使命,责任如山。

把百姓当父母,脑海里有38位特殊服务对象

如果只是养家糊口,易盛荣可能早就不干了,跟妻子在集镇开店或外出打工,都能获得可观的收入。“我是建始山里长大的,深知老百姓办事不容易。”易盛荣记得,那年出去读书,父亲到镇里转粮票,天没亮就出发,第二天下午才回来。

易盛荣特别珍惜这份工作,“每当看到来办事的人,就像看到自己的父母”。

去年,江家村一位老人住院不能报销。几经核实,老人将孙子的医保费缴了两遍,自己的医保费却漏缴了。得知此事,易盛荣找县里,找州里,锲而不舍,一直协调到省医保局,终于把老人的缴费信息更正过来。

在易盛荣的脑海里,有38位特殊服务对象。这是他用20多天从全乡摸排筛选出来的。

81岁的谭丙香和83岁的老伴,住在距离县城228公里的土地坪村。他们的社保卡磁条失效,无法领养老金。按规定,这种情况需要老人持身份证到指定银行办理。易盛荣叫上银行工作人员,冒雨来到老人家,为老人梳理、更换衣服,录制好影像资料。

几天后,易盛荣又带着同样情形的51位老人的资料赶到县城,为他们统一申办社保卡。一连四天,他在县人社局、银行之间奔波。办完后连夜赶回金果坪,第二天一大早,他挎上麻布袋,跑了60多公里,将老人们的社保卡一一送到位。

拿到社保卡,谭丙香老人紧紧拉着他的手,一定要留他吃饭。易盛荣心里滚烫滚烫的,奔波的疲惫烟消云散。

把老百姓当父母,易盛荣的付出,远不止一张社保卡。

79岁的退休老人张守汉,家距集镇35公里,常年卧病在床,子女在广州打工。2005年底的一天,易盛荣接到老人电话,说感冒得厉害。易盛荣联系医生,一同赶往老人家中。

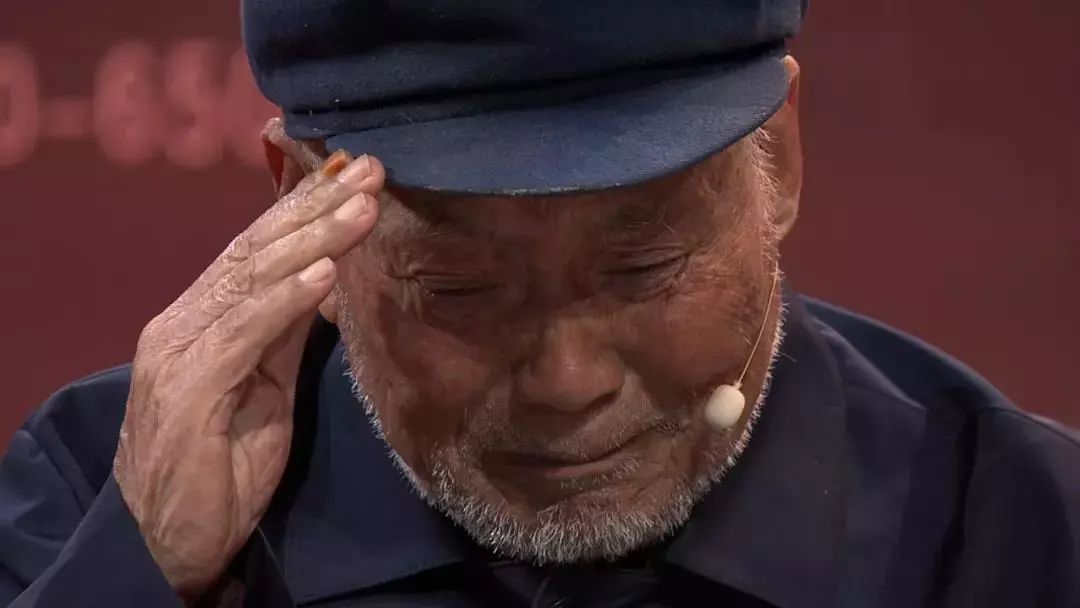

张守汉痛苦不堪,年迈的老伴因照顾他,也累倒在床。易盛荣心里不是滋味,决定留下来。每天早上,他为老人做好早饭,把要吃的药品安顿好,骑摩托车一个多小时去上班,下班后带着菜和营养品,赶回去给他们做饭、喂药。一周下来,老人基本痊愈。看着易盛荣一脸憔悴、胡子拉碴,他满眼泪花。

泗井水村的郑皓月,父亲年迈,母亲瘫痪。丈夫车祸身亡,留下一双年幼的儿女。郑家最艰难时,作为泗井水村的扶贫工作队队长,易盛荣登门探望、安慰鼓励,又帮她家种起了20亩贝母、25亩何首乌,后来,又给郑皓月介绍了公益性岗位,让她安心在集镇带两个孩子上学。

在大山深谷中穷尽青春年华,易盛荣朴实如石,却又挺立如山。

妻子的鞋铺,成了为群众办事的“第二办公室”

夜幕降临,集镇上一间鞋铺还亮着灯。那是妻子张梅英还在等易盛荣回家。

易盛荣每天在山里跑,夏天有泥石流滑坡,冬天有大雪封山,张梅英的心总是悬着的。

说起丈夫,张梅英又面露笑容:“义务植树,就属他挖的窝子最大最深,种的树最实诚。”

易盛荣不善言辞。结婚后,张梅英有过埋怨:“你就是喜欢和老百姓说话,和我却没话讲。”

后来,她发现,找易盛荣的老百姓越来越多,对他的评价有口皆碑,张梅英慢慢懂了,独自扛下家里所有事,叮嘱他一心一意把工作搞好。

有时周末,易盛荣正在吃饭,老百姓找过来了。张梅英让他放下碗筷,赶紧去解决老百姓的事。久而久之,张梅英的鞋铺也成为乡人社服务中心“第二办公室”,经常挤满办事、咨询的人。易盛荣外出,老百姓宁愿到鞋铺等着。

“百分之六十的问题我都能解答,解答不了的,我给老易打电话。”张梅英说,遇上从远处来的人,还张罗一顿午饭。

小小的鞋铺,一样燃烧着为老百姓办事的情。

女儿易霓虹十分优秀,2011年考入北京大学读书,硕士毕业后在上海工作。

她曾在《我心目中的爸爸》一文中写道:“很长一段时间,爸爸在我心里只是爸爸而已。等我也工作了,才发现他是很了不起的人。直接到我家找他咨询业务的人总是络绎不绝,经常是饭点,他从不生气,永远耐心解答一切问题……这是我的爸爸,对我是有些笨拙的爱,从未让我洗过碗,柚子也总是剥好才给我吃,叮嘱我要干一行爱一行;对工作是无怨无悔地投入,真正的不争不抢的孺子牛。”

2017年、2018年,易盛荣先后获人社部“先进工作者”“服务标兵”表彰。

拿出手机,他的微信图像是“奔跑的健将”。

“还要跑啊!虽然现在推行‘互联网+政务服务’,但大山里群众的需求还很多,只要在单位一天,就会坚持一直跑下去……”

(湖北日报全媒记者:陈会君 通讯员:税燕 屈静 责任编辑:孙婷婷)