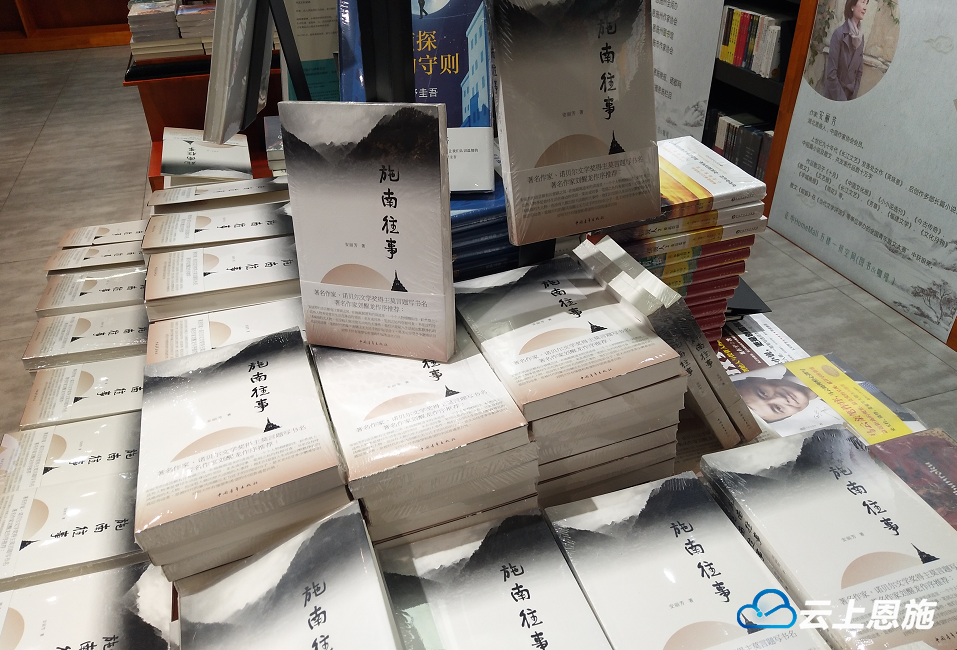

云上恩施报道(融媒体记者 杨名)日前,恩施籍女作家安丽芳的新书《施南往事》由中国青年出版社出版,并向全国发行。该书写作历时四年,是安丽芳发表在自己公众号“施南往事”的一本合集,里面的故事都取材于恩施老城,记录了故乡、故人、故事。在安丽芳的写作下,老城的市井生活有了烟火气息,抗日战争、解放后、改革开放等大背景下的小人物跃然纸上,展现出了小人物对于时代的困惑,对于命运的抗争。

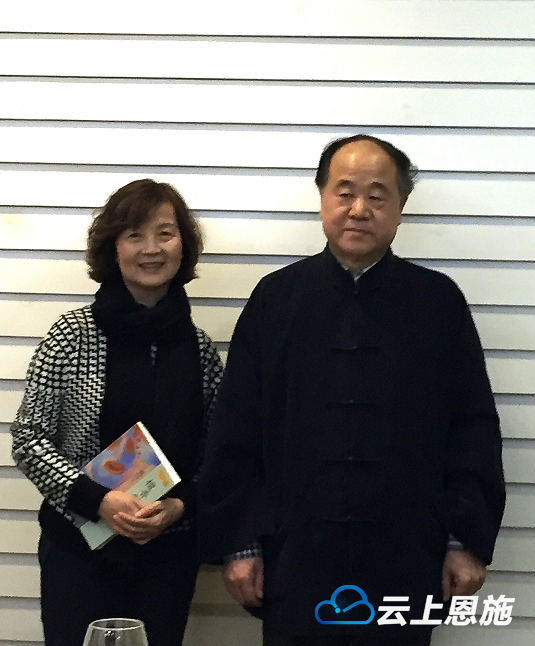

《施南往事》由著名作家、诺贝尔文学奖得主莫言题写书名。著名作家刘醒龙作序推荐道:“安丽芳的语言颇有汪曾祺之风,在她娓娓道来的讲述里,一个个人物栩栩如生,跃然纸上。这些人物多是曾经生活在身边的邻居、亲友或同事,笔到之处均有据可查。书里没有呼风唤雨的大人物,也没有人做出惊天动地的大事件,他们只是陷入生活泥沼默默挣扎的底层劳动者,是被时代的暴风雨碾压无力还手的旧知识分子,是无论经受多少磨难依旧对于明天怀有憧憬和希望的中国普通老百姓。”

落魄而高贵的知识分子“王瞎子”,灾荒年吃撑而死的“麻孝歌”,恪守工匠精神的“牛木匠”,风华绝代却命运多舛的“小丝绵”,读来都令人唏嘘不已。

安丽芳始终将笔对准这些底层的小人物,也源于安丽芳自身的经历。安丽芳出生于一个知识分子家庭,因受抗日战争影响,父母逃难到恩施,待安丽芳出生时,家境贫困,十岁就被送到剧团练功学唱,十七岁遭遇“文革”,随后又被下放到工厂,做过建筑工,机械工。后来生活逐渐趋于稳定,安丽芳便开始笔耕不辍。

最开始,安丽芳的写作并不顺利,由于小学四年级便辍学,安丽芳深知自己的知识储备不够,就一边看书一边创作。三十九岁那年,由于不满足于自身现状,好学的安丽芳又报名进入电大学习。用安丽芳自己的话说,“在电大学习时,衣服上贴满了卡片,上面写满了知识点,一边哭一边背。”哭的是对知识的渴望,哭的是与更好的自己相见恨晚。

安丽芳接受恩施电视台采访

以下为记者(以下简称记)提问与安丽芳(以下简称安)的回答。根据行文需要,略有删减。

记:什么时候开始创作《施南往事》的?谈一下您的创作感受。

安:2014年开始,我就通过四年,就积累、搜集、采访、查看资料,公众号就写了六十多篇,三十多万字,我记录的这些人和事,有民国时期的,有解放时期的,有三年自然灾害的,有改革开放以后的,把这些人都放在历史转折时期,去写他们。是什么力量,让我有这个毅力去写作,就是我公众号办了以后,我的粉丝从几个,几十个,几百个到几千个,越写我就越有信心,我就专门立足写已经过去的施南往事,就写恩施以前的老城、老人。

记:您创作的初衷是什么?为什么写的都是这些小人物的故事?

安:作为一个作家,要写自己熟悉的地方,熟悉的生活,熟悉的人,你才能够写好的作品。我就想到我是恩施人,我出生在恩施,我就以恩施为坐标。文学就是记录过去的事,这就是文学。恩施以前历史文化还是挺丰富的,比如抗日战争,民国的时候,恩施还是有着丰厚的历史文化的一座古城,但现在都已经淡忘了。我就把恩施古城写出来,就写恩施所有的人,写恩施在每一个时代具有典型的人。

记:书中的故事都是真实存在的吗?哪些故事最令自己难忘?

安:我写的这些人物都活生生的,有据可查的。比如我写的《朱八字和罗剃头》,这是一个真实的故事,很感人的,我小的时候都见过这两个人。有粉丝就评价说,余华有《活着》,恩施有《朱八字和罗剃头》,当然这是过奖的比喻。

再就是一些木匠、瓦匠,这些人都是一些小市民,小人物,但是每一个小人物我都把他放在每一个不同的历史时期,把他们放在时代的背景里去写,在历史转换时期,他们与自己的命运抗争,虽然生活艰难,但是他们对生活的追求都是很执着的,而且不怨天不怨人,好多读者都喜欢这些人物。

然后我又写了自然灾害的那三年,《麻孝歌》的时期背景就是三年自然灾害,为了一顿饱饭,他把命都搭上去了,但是他跟饿死的人不同,他是胀死的,这是一个悲剧。人民文学的副主编徐泽成评价说,这个不是他一个人的震撼,这是全国的一个记忆,我是用喜剧的形式写一个最悲剧的故事。

记:是什么动力让您坚持创作下去的?

安:我当时写的时候,也没有功利思想,也没有想出这本书,但是我为什么能够写下去,我觉得我要感谢我的粉丝。我的微信公众号订阅显示,粉丝覆盖了全国32个省,127个城市,其中又以恩施的粉丝最多,所以我要感谢家乡的老乡,因为写的是恩施的事,恩施的人,他们是非常喜欢看。比如大十街,小十街,六角亭,都是我们熟悉的地方,所以他们看着很亲热。

记:目前读者反馈怎样?哪些评价印象深刻?

安:本来我到中国青年出版社是打算自费出书,他们看了后,就说给我公费出书,买断我的版权。我就好奇为什么,他们说我的书风格跟沈从文、汪曾祺相似。第二个就是我的书写的很有意思,特别是写人物,把这些越走越远的古城,形形色色的人,都写活了。

记:故乡对您来说意味着什么?

安:我是生长在恩施的人,我的根基,我创作的源泉在恩施,恩施是我永远的牵挂,是我永远取之不尽用之不竭的宝库。我希望恩施大力发展旅游时一定要重视打造历史文化,文化就是一个城市的身份证,就是一张名片,恩施的自然风光是很漂亮的,但是外面很多人都不知道,你不把历史文化这张牌打好,人家就不会对你感兴趣,所以我这本书对家乡的最大贡献就是写了恩施这座城,好多人看了书之后都想来看恩施这座老城。

记:评论界评价说您继承了沈从文、汪曾祺之风。您怎么看?

安:我跟沈从文、汪曾祺比还差得远,这都是专家学者对我的鼓励,我自己认为我的写作语言是有自己的风格的,我的文字也有自己的风格。

责任编辑:朱晓涵

主编:孙跃