еП§жГСдїФдЄАеЇ¶жИРдЄЇй¶ЩжЄѓйїСеЄЃзФµељ±зЪДж†Зз≠ЊгАВ

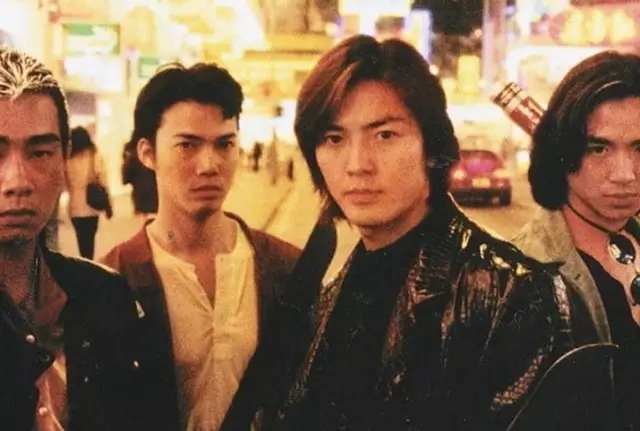

жЄѓеП∞жµБи°Мж≠МжЫ≤гАБи®АжГЕе∞ПиѓігАБж≠¶дЊ†е∞Пиѓі90еєідї£еЕ®йЭҐињЫеЖЫеЖЕеЬ∞еЄВеЬЇпЉМйВ£жШѓжИСзЪДжХідЄ™йЭТжШ•гАВ

еЊИе§ЪдЇЇи°®з§ЇпЉМ1989еєіжШѓиЗ™еЈ±зЬЯж≠£зИ±дЄКжЄѓеП∞жµБи°МйЯ≥дєРзЪДдЄАдЄ™еєідїљгАВеЬ®ињЩдЄАеєіпЉМе§ЃиІЖгАКдєЭеЈЮжЦєеЬЖгАЛж†ПзЫЃжТ≠еЗЇдЇЖдЄ§жЬЯеРНдЄЇгАКжљЃ——жЭ•иЗ™еП∞жєЊзЪДж≠МгАЛзЪДдЄУйҐШиКВзЫЃпЉМдїЛзїНе§ЪдљНеП∞жєЊж≠МжЙЛеПКеЕґдї£и°®дљЬпЉМеєґйЕНдї•з≤ЊењГеИґдљЬзЪДMVгАВ

ињЩиЃ©ељУжЧґињШдЄНиѓЖMVдЄЇдљХзЙ©зЪДиІВдЉЧе§ІеЉАзЬЉзХМпЉМеЉ†йЫ®зФЯзЪДгАКжИСзЪДжЬ™жЭ•дЄНж؃楶гАЛгАБе∞ПиЩОйШЯзЪДгАКйЭТиЛєжЮЬдєРеЫ≠гАЛгАБзОЛжЭ∞зЪДгАКдЄАеЬЇжЄЄжИПдЄАеܯ楶гАЛз≠ЙпЉМдєЯеЫ†ж≠§зЇҐжЮБдЄАжЧґгАВеЬ®ж≠МињЈдїђзЬЛжЭ•пЉМињЩдЄ§жЬЯиКВзЫЃжЧ†зЦСжШѓжµБи°МйЯ≥дєРдЉ†жТ≠еП≤дЄКзЪДйЗНи¶БиКВзВєпЉМдєЯжШѓдїЦдїђйЪЊењШзЪДзїПеЕЄиЃ∞ењЖгАВ

е∞ПиЩОйШЯпЉМдєЭеНБеєідї£зЇҐйБНе§ІйЩЖзЪДеП∞жєЊзїДеРИгАВ

й¶ЩжЄѓж≠МеЭۓ姩зОЛ”“姩еРО”дЉ†йБНдЄАж≤≥дєЛйЪФзЪДеєњдЄЬ

1997еєіпЉМеЬ®й¶ЩжЄѓзђђ20е±КеНБе§ІдЄ≠жЦЗйЗСжЫ≤йҐБе•Цз§ЉдЄКпЉМй¶ЩжЄѓдєРеЭЫзЪД“еŀ姲姩зОЛ”еТМ“еЕ≠姲姩еРО”еРИеФ±дЇЖељУе±КеЇЖеЕЄзЪДдЄїйҐШжЫ≤гАКжЬАе•љзЪДе£∞йЯ≥гАЛпЉМдїЦдїђжШѓеС®еНОеБ•гАБзОЛиП≤гАБжЭОеЕЛеЛ§гАБйГ≠еѓМеЯОгАБйЩИжЕІе®ігАБеЉ†е≠¶еПЛгАБељ≠зЊЪгАБеИШеЊЈеНОгАБйГСзІАжЦЗгАБеПґеА©жЦЗгАБиЃЄењЧеЃЙгАБжЭОиХЩжХПгАБйїОжШОеТМйГСдЉКеБ•гАВињЩдЇЫж≠МжЙЛпЉМеЗ†дєОдї£и°®дЇЖй¶ЩжЄѓдєЭеНБеєідї£жµБи°МйЯ≥дєРзЪДжЬАйЂШж∞іеє≥гАВ

еЕґдЄ≠жЬАдЄЇдЇЇзІ∞йБУзЪД“еЫЫ姲姩зОЛ”пЉМжШѓдЄЇдЇЖеЉ•и°•и∞≠еТПйЇЯгАБеЉ†еЫљиН£йААеЗЇеЄ¶жЭ•зЪДж≠МеЭЫзЬЯз©ЇиАМеИґйА†зЪДж¶ВењµгАВеЫЫдЇЇеРДжЬЙзЙєиЙ≤пЉЪеЉ†е≠¶еПЛеФ±еКЯдЇЖеЊЧпЉМеИШеЊЈеНОеТМйїОжШОжШѓж≠Мељ±иІЖдњ±дљ≥зЪДеБґеГПжіЊпЉМйГ≠еѓМеЯОеИЩдї•иИЮиєИйЧїеРНгАВ

жШФжЧ•й¶ЩжЄѓеЫЫ姲姩зОЛзО∞еЬ®еРДиЗ™еПИжЬЙдЄНеРМйЩЕйБЗгАВ

еМЧдЇђдЇЇзОЛиП≤жФєеРНзОЛйЭЦйЫѓдї•еРОпЉМеЬ®й¶ЩжЄѓињЕйАЯиµ∞зЇҐпЉМеРОжЭ•еПИзФ®еЫЮжЬђеРНпЉМдї•“姩еРОзОЛиП≤”еЬ®дєРеЭЫеН†дЄАеЄ≠дєЛеЬ∞пЉЫ80еєідї£жЬЂеЬ®жЦ∞зІАж≠МеФ±жѓФиµЫеі≠йЬ≤е§іиІТзЪДйГСзІАжЦЗпЉМеИ∞дЇЖ90еєідї£жЧ•иґЛжИРзЖЯпЉМдєЯеН†дЇЖ“姩еРО”дЄАжККдЇ§ж§Е……

й¶ЩжЄѓж≠МеЭۓ姩зОЛ”“姩еРО”иµ∞зЇҐй¶ЩжЄѓзЪДеРМжЧґпЉМдїЦдїђзЪДе£∞йЯ≥дєЯдЉ†йБНдЄАж≤≥дєЛйЪФзЪДеєњдЄЬгАВй¶ЩжЄѓдЄОеєњдЄЬж≤°жЬЙиѓ≠и®АдЄКзЪДйЪФйШВпЉМеЬ®еєњдЄЬдЇЇзЬЉдЄ≠пЉМз≤§иѓ≠жµБи°Мж≠МжѓФеЫљиѓ≠ж≠МжЫ≤жЫіжЬЧжЬЧдЄКеП£гАБеАНжДЯдЇ≤еИЗпЉМдєЯжЬЙжЫіе§ЪзЪДеЕ±йЄ£гАВ

й¶ЩжЄѓйЗСжЫ≤еЬ®еєњдЄЬзЪДй£Ои°МпЉМдєЯжЛЬељУжЧґе§Іи°МеЕґйБУзЪДеН°жЛЙOKжЙАиµРгАВељУжЧґпЉМеЬ®еєњеЈЮзЪДи°Че§іеЈЈе∞ЊпЉМзїПеЄЄиГљеРђеИ∞еѓїеЄЄзЩЊеІУдљПеЃЕдЄ≠дЉ†еЗЇиНТиЕФиµ∞жЭњзЪД“е¶ВдљХйЭҐеѓєпЉМжЫЊдЄАиµЈиµ∞ињЗзЪДжЧ•е≠Р……”дЇЛеЃЮдЄКпЉМеИШеЊЈеНОињЩй¶ЦиДНзВЩдЇЇеП£зЪДйЗСжЫ≤пЉМеЬ®1991еєіеНБе§ІдЄ≠жЦЗйЗСжЫ≤йҐБе•Цз§ЉдЄКиОЈеЊЧзЪДж≠£жШѓ“жЬАеПЧ搥ињОеН°жЛЙOKж≠МжЫ≤е•Ц”гАВ

дЄКдЄЦзЇ™90еєідї£пЉМиЈѓиЊєжСКеЉПзЪДеН°жЛЙOKжШѓжЬАжЧґе∞ЪзЪДе®±дєРжіїеК®гАВеЫЊ/зФЯжіїжЦ∞жК•

еИ∞еН°жЛЙOKеОЕ“еФ±K”дєЯжШѓйВ£жЧґеЕіиµЈзЪДзФЯжіїжЦєеЉПгАВеФ±еЊЧе•љзЪДпЉМеПѓдї•еЬ®ињ™жЦѓзІСе§ІеОЕзВєеФ±иЗ™еЈ±зЪД“й•Ѓж≠М”пЉИз≤§иѓ≠пЉМжМЗжЬАжЛњжЙЛзЪДж≠МпЉЙпЉМдЇЂеПЧдЉЧдЇЇеРђиЗ™еЈ±жЉФеФ±зЪДйЩґйЖЙжДЯпЉЫеФ±еЊЧдЄАиИђзЪДпЉМдєЯеПѓдї•еМЕдЄ™е∞ПжИњйЧіеЬ®дЇ≤еѓЖе•љеПЛеЙНжЩТж≠МиЙЇпЉМдЄНзЃ°з†ійЯ≥гАБиЈСи∞ГпЉМиВѓеЃЪдЄНдЉЪ襀еШШе£∞иљ∞дЄЛеП∞гАВ

еЬ®еѓєжµБи°МжЦЗеМЦзЪДиЃ§еРМжДЯдЄКпЉМеЖЕеЬ∞йЭТеєіеТМй¶ЩжЄѓйЭТеєіжЧ†еЉВ

90еєідї£пЉМжµЈе≥°дЄ§е≤ЄеѓєйЯ≥дєРеП£еС≥зЪДеИЖж≠Із°ЃеЃЮе≠ШеЬ®пЉМдљЖињШдЄНиЗ≥дЇОе§ІеИ∞“жЛТеРђ”зЪДеЬ∞ж≠•гАВй¶ЩжЄѓжЫЊжШѓе§ІдЄ≠еНОеЬ∞еМЇжЬАеЉАжФЊзЪДеЯОеЄВпЉМеРОжЭ•йЪПзЭАеЖЕеЬ∞жФєйЭ©еЉАжФЊгАБеП∞жєЊиІ£йЩ§жИТдЄ•пЉМдЄ§е≤ЄдЄЙеЬ∞зЪДжФњж≤їзОѓеҐГиЊГеЊАжЧ•еЃљжЭЊпЉМжЄѓжЊ≥еП∞зЪДйЯ≥дєРдЇ§жµБдєЯиґКжЭ•иґКйҐСзєБгАВ

е∞ПиЩОйШЯ1991еєіеПВдЄОдЇЖе§ІйЩЖзЪДдєЙжЉФпЉМеєґдЄЊеКЮдЇЖ12еЬЇеЈ°еЫЮжЉФеФ±дЉЪпЉМдїЦдїђжИРдЄЇжЬАжЧ©еИ∞е§ІйЩЖеЉАжЉФеФ±дЉЪзЪДеП∞жєЊиЙЇдЇЇгАВеОЯжЬђеП™еЬ®й¶ЩжЄѓзЇҐзБЂеєґеОїдЇЖжЧ•жЬђеПСе±ХзЪДBeyondдєРйШЯпЉМеЬ®1993еєідЄїеФ±йїДеЃґй©єжДПе§Цз¶їдЄЦеРОпЉМжЄРжЄРдЄЇеЖЕеЬ∞еРђдЉЧзЖЯзЯ•пЉМгАКжµЈйШФ姩穯гАЛгАКзЬЯзЪДзИ±дљ†гАЛз≠Йж≠МжЫ≤еєњдЄЇдЉ†еФ±гАВ

BeyondдєРйШЯдЄїеФ±йїДеЃґй©єжЛ•жЬЙиЈ®жЧґдї£зЪДељ±еУНеКЫгАВ

1994еєіпЉМ“й≠Фе≤©дЄЙжЭ∞”癶еФѓгАБеЉ†ж•ЪеТМдљХеЛЗдї•еПКдљЬдЄЇеШЙеЃЊзЪДеФРжЬЭдєРйШЯзЩїйЩЖй¶ЩжЄѓзЇҐз£°дљУиВ≤й¶ЖпЉМдЄЊи°МдЇЖдЄАеЬЇеРНдЄЇ“жСЗжїЪдЄ≠еЫљдєРеКњеКЫ”зЪДжЉФеФ±дЉЪпЉМиЃ©й¶ЩжЄѓиІВдЉЧй¶Цжђ°дљУй™МеИ∞еЖЕеЬ∞жСЗжїЪеЉВдЇОй¶ЩжЄѓйЯ≥дєРзЪДзЦѓзЛВгАВ

й¶ЩжЄѓйЯ≥дєРеѓєеЖЕеЬ∞зЪДељ±еУНпЉМеЬ®еєњдЄЬеЬ∞еМЇжШѓзЫіжО•иАМжЈ±еИїзЪДгАВжИРйХњеЬ®90еєідї£зЪДеєњдЄЬйЭТеєіеЬ®еѓєжµБи°МжЦЗеМЦзЪДиЃ§еРМжДЯдЄКпЉМдЄОеРМйЊДзЪДй¶ЩжЄѓйЭТеєіеЗ†дєОжЧ†еЉВ——еЦЬ搥“еЫЫ姲姩зОЛ”гАБеЦЬ搥зЬЛTVBеЙІгАБеЦЬ搥еС®жШЯй©∞зЪДжЧ†еОШе§іпЉМеѓєеМЧжЦєж≠МжЙЛгАБCCTVгАБеЫљдЇІељ±иІЖеЕіеС≥糥зДґгАВ

дЄ≠е±±е§Іе≠¶еОЖеП≤з≥їзЪДз®ЛзЊОеЃЭжХЩжОИжМЗеЗЇпЉЪ“еМЕжЛђеєњеЈЮеЬ®еЖЕзЪДзП†дЄЙиІТе±Еж∞СиЗ™жФєйЭ©еЉАжФЊдї•жЭ•зЬЛдЇЖдЄЙеНБе§ЪеєізЪДй¶ЩжЄѓзФµиІЖпЉМдїОеРДзІНжЄ†йБУйШЕиѓїеИ∞й¶ЩжЄѓжК•еИКпЉМй¶ЩжЄѓе™ТдљУе§ЪеєіжЭ•еѓєзП†ж±ЯдЄЙиІТжі≤еПСжМ•зЪДељ±еУНпЉМеЃЮеЬ®дЄНеПѓе∞ПиІСгАВ”

гАКеЦЬеЙІдєЛзОЛгАЛйЗМеС®жШЯй©∞зЪДиСЧеРНеП∞иѓНпЉМ“еЕґеЃЮжИСжШѓдЄАдЄ™жЉФеСШ”пЉМжЮБеЕЈжЧ†еОШе§із≤Њз•ЮгАВ

иАМеЬ®еєњдЄЬдєЛе§ЦзЪДеЕґдїЦзЬБдїљпЉМдєЯиГљзЬЛеИ∞й¶ЩжЄѓжЦЗеМЦеЄ¶жЭ•зЪДељ±еУНпЉЪжЬЙдЇЫж≠МињЈдЄЇдЇЖењГдї™зЪДеБґеГПе¶ВжЭОеЕЛеЛ§гАБBeyondпЉМеК™еКЫе≠¶дє†з≤§иѓ≠пЉЫжЬЙдЇЫз≤ЙдЄЭеИЩзЦѓзЛВзИ±дЄКдЇЖй¶ЩжЄѓжШОжШЯ——жѓФе¶ВжЭ®дЄље®ЯгАВ

1994еєіпЉМ16е≤БзЪДжЭ®дЄље®ЯеЉАеІЛињЈдЄКеИШеЊЈеНОпЉМдїОж≠§жЧ†ењГеРСе≠¶гАВ1997еєіпЉМе•єдЄЇдЇЖиІБеИ∞еБґеГПпЉМеПВеК†дЇЖдЄАдЄ™й¶ЩжЄѓжЧЕжЄЄеЫҐпЉМжЬ™йБВгАВеРОжЭ•зЪДдЇЛжГЕе§ІеЃґйГљзЯ•йБУдЇЖпЉМе•єзИґдЇ≤дЄЇдЇЖжї°иґ≥е•єињљжШЯзЪДжДњжЬЫпЉМеНЦжИњгАБеНЦиВЊпЉМжЬАеРОеЬ®й¶ЩжЄѓиЈ≥жµЈиЗ™жЭАгАВ

зЫЧзЙИпЉМиЃ©й¶ЩжЄѓзФµељ±й£ОйЭ°пЉМдєЯиЃ©й¶ЩжЄѓзФµељ±иµ∞дљО

иЗ≥дїКињШжЬЙеЊИе§Ъељ±ињЈдЉЪеЫЮеС≥гАКе§ІиѓЭи•њжЄЄгАЛдЄ≠йВ£жЃµйЯ≥дєРпЉЪ“дїОеЙНзО∞еЬ®ињЗеОїдЇЖеЖНдЄНжЭ•пЉМзЇҐзЇҐиРљеПґйХњеЯЛе∞ШеЬЯеЖЕ……”

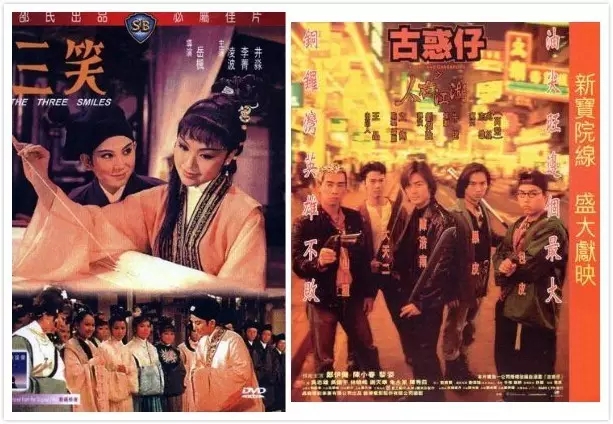

жЄѓеП∞ж≠МжЫ≤зЪДжµБи°МињШжЬЙдЄАдЄ™йЗНи¶БйАФеЊДпЉМе∞±жШѓзФµељ±гАВжЄѓеП∞зФµељ±йЗМзЪДдЄїйҐШжЫ≤еТМжПТжЫ≤пЉМеЊАеЊАжИРдЄЇеєњж≥ЫдЉ†еФ±зЪДйЗСжЫ≤гАВйЩ§дЇЖињЩй¶ЦгАКдЄАзФЯжЙАзИ±гАЛпЉМиЃЄеЖ†жЭ∞зЪДгАКж≤ІжµЈдЄАе£∞зђСгАЛгАБеЉ†еЫљиН£зЪДгАКеА©е•≥еєљй≠ВгАЛгАБжЮЧе≠Рз••зЪДгАКзФЈеДњељУиЗ™еЉЇгАЛйГљжШѓиЈЯйЪПзФµељ±зЇҐиµЈжЭ•зЪДйЗСжЫ≤гАВ

гАКе§ІиѓЭи•њжЄЄгАЛ1995еєідЄКжШ†пЉМеЬ®й¶ЩжЄѓеТМеЖЕеЬ∞йГљдї•з•®жИњжГ®жЈ°жФґеЬЇгАВзДґиАМпЉМ1997еєіеЙНеРОпЉМгАКе§ІиѓЭи•њжЄЄгАЛзїПеЕЄеѓєзЩљеЬ®жЄЕеНОе§Іе≠¶зЪДBBS“ж∞іжЬ®жЄЕеНО”жµБдЉ†пЉМдїОж≠§еЉАеІЛдЇЖж≠§зЙЗдЄОзђђдЄАдї£зљСж∞СзЪДеМЦе≠¶дљЬзФ®гАВ

гАКе§ІиѓЭи•њжЄЄ3гАЛдЄКжШ†еЬ®еН≥пЉМдЄНињЗеФРеЂ£зЙИзЪДзіЂйЬЮдїЩе≠РжАїељТжѓФдЄНињЗжЬ±иМµзЙИзЪДдњПзЪЃеПѓзИ±гАВ

90еєідї£жЬЂеЬ®еМЧе§Іиѓїз§ЊдЉЪе≠¶еНЪе£ЂзЪДзФ∞еЗѓиѓіпЉЪ“зЬЛгАКе§ІиѓЭи•њжЄЄгАЛжШѓеЃњиИНйЗМзЪДдњЭзХЩе®±дєРиКВзЫЃпЉМеЗ†дєОжЙАжЬЙеРМе≠¶йГљеЬ®дЄЇеЃГзЦѓзЛВпЉМзЬЛдЇЖеНБеЗ†йБНгАВ”еЬ®жЄЕеНОеМЧе§ІйЂШжЭРзФЯеТМзљСзїЬзЪДжО®ж≥ҐеК©жЊЬдЄЛпЉМз≤§иѓ≠“жЧ†еОШе§і”дЄЇзљСж∞СзЖЯзЯ•пЉМеєґжИРдЄЇдЄАзІНжЦЗеМЦзЪДдї£зІ∞гАВ

90еєідї£дљњзФ®зљСзїЬзЪДињШжШѓе∞СжХ∞пЉМе§Іе§ЪжХ∞дЇЇзЬЛй¶ЩжЄѓзФµељ±жШѓйАЪињЗељУжЧґж≥Ыжї•зЪДзЫЧзЙИVCDгАВзЬЛзЭАеГПзі†жЮБдљОгАБдЄАйГ®зФµељ±еИЖжИРдЄ§еИ∞дЄЙйГ®еИЖгАБдЄНжЧґеЗЇзО∞еН°й°њжИЦй©ђиµЫеЕЛзЪДVCDпЉМдЇЇдїђжО•еПЧдЇЖдЄНе∞Сй¶ЩжЄѓзФµељ±зїПеЕЄдєЛдљЬпЉЪзОЛеЃґеНЂжЙІеѓЉзЪДгАКйШњй£Юж≠£дЉ†гАЛгАКйЗНеЇЖж£ЃжЮЧгАЛпЉМжЭЬзР™е≥∞жЙІеѓЉзЪДгАКзЬЯењГиЛ±йЫДгАЛгАКжЪЧжИШгАЛпЉМйЩИеПѓиЊЫжЙІеѓЉзЪДгАКзФЬиЬЬиЬЬгАЛпЉМеЊРеЕЛжЙІеѓЉзЪДгАКйїДй£ЮйЄњгАЛдї•еПКжИРйЊЩдЄїжЉФзЪДгАКи≠¶еѓЯжХЕдЇЛгАЛз≥їеИЧгАБйГСдЉКеБ•дЄїжЉФзЪДгАКеП§жГСдїФгАЛз≥їеИЧз≠ЙгАВ

еКЯе§ЂеЈ®жШЯжИРйЊЩдїОељ±45еєі,иОЈеЊЧзїИиЇЂжИРе∞±иН£и™Йе•ЦпЉМдїЦдєЯжИРдЄЇй¶ЦдљНиОЈеЊЧе••жЦѓеН°зїИиЇЂжИРе∞±е•ЦзЪДеНОдЇЇгАВ

й¶ЩжЄѓзЙєеМЇжФњеЇЬжИРзЂЛеРОпЉМйБ≠йБЗдЇЪжі≤йЗСиЮНеН±жЬЇпЉМеЈ•дљЬеНГе§ідЄЗзї™пЉМжЧ†жЪЗй°ЊеПКзЫЧзЙИйЧЃйҐШпЉМиЗідљњзЫЧзЙИжЧ•зЫКзМЦзНЧгАВдЄНе∞Сељ±зЙЗеЬ®еНИе§ЬеЬЇжИЦй¶ЦжШ†еЬЇеРОе∞±еЗЇдЇЖзЫЧзЙИеЕЙзЫШпЉМдЄ•йЗНељ±еУНељ±йЩҐзЪДзФЯжДПпЉМй¶ЩжЄѓзФµељ±еЗ†дєОеИ∞дЇЖеі©жЇГзЪДиЊєзЉШгАВ

1998еєі4жЬИпЉМеЦЬеЙІељ±жШЯиЃЄеЖ†жЦЗеЬ®й¶ЩжЄѓйЗСеГПе•ЦйҐБе•ЦеЕЄз§ЉдЄКеРСзЙєй¶ЦиС£еїЇеНОзЧЫйЩИзЫЧзЙИеѓєзФµељ±дЄЪзЪДеН±еЃ≥гАВж≠§еРОпЉМзЙєеМЇжФњеЇЬжИРзЂЛжЙУеЗїзЫЧзЙИзЪДдЄУйЧ®жЬЇжЮДпЉМеѓєзЫЧзЙИзФЯдЇІзЇњдЇИдї•жЙЂиН°пЉМиЗ≥2000еєіеєіеИЭжЙНдї§зЫЧзЙИVCDжЬЙжЙАжФґжХЫгАВ

зЫЧзЙИVCDеП™жШѓй¶ЩжЄѓзФµељ±иµ∞дљОзЪДеЫ†зі†дєЛдЄАгАВ80еєідї£жШѓй¶ЩжЄѓзФµељ±зЪДй°ґе≥∞жЬЯпЉМ90еєідї£еИЭеЈ≤зїПжШѓеЉЇеЉ©дєЛжЬЂпЉМ97еЫЮељТеЙНеРОеЗЇзО∞дљОињЈпЉМйЪПеРОйЪРзЇ¶зЬЛеИ∞еПНеЉєеКње§іпЉМеНіеПИзҐ∞дЄКйЗСиЮНй£ОжЪіпЉМиАБзЙМйЊЩе§ізФµељ±еЕђеПЄйЩЈеЕ•дљОи∞ЈгАВ

й¶ЩжЄѓзЫЧзЙИVCDжЫЊзїПжШѓеЖЕеЬ∞дЇЇдЇЖиІ£й¶ЩжЄѓзФµељ±зЪДз™ЧеП£гАВ

иАМеЬ®еЖЕеЬ∞пЉМеИ∞дЇЖ90еєідї£еРОжЬЯзФµељ±еЄВеЬЇжЫідЄЇжИРзЖЯпЉМиІВдЉЧжЬЙдЇЖжЫіе§ЪеПѓйАЙжЛ©зЪДз©ЇйЧіпЉМй¶ЩжЄѓзФµељ±зЪДељ±еУНеКЫжЕҐжЕҐеЗПеЉ±гАВдЄНињЗпЉМйҐУеЄВеВђзФЯе∞ПеЮЛзФµељ±еИґдљЬеЕђеПЄпЉМдї•иЊГдљОжИРжЬђеИґдљЬеЗЇеП£зҐСзФЪдљ≥зЪДзФµељ±гАВдЄНе∞Сй¶ЩжЄѓзФµељ±еЕђеПЄдєЯеЉАеІЛ“еМЧжЬЫз•ЮеЈЮ”пЉМеМЧдЄКеЖЕеЬ∞еѓїж±ВжЫіеЕЕи£ХзЪДиµДйЗСжЛНжСД“еРИжЛНзЙЗ”гАВ

ињСжו襀зљСеПЛжЙТеЗЇзЪДзЇ™ељХзЙЗгАК90еєідї£еИЭй¶ЩжЄѓзФµељ±жЉЂи∞ИгАЛдєЛжЙАдї•дї§дЇЇжААењµпЉМжШѓеЫ†дЄЇеЃГиЃ∞ељХдЇЖеЉ†жЫЉзОЙзЪДиДЄињШжШѓж∞іеЂ©ж∞іеЂ©гАБеС®жШЯй©∞ињШжШѓдЄАиДЄз®Ъж∞ФгАБзОЛеЃґеНЂињШж≤°жЬЙжȳ赣奮йХЬзЪДйВ£дЄ™еєідї£гАВ

жЭ•жЇРпЉЪжЦ∞еС®еИК

пЉИиі£дїїзЉЦиЊС йГЬжЬИй£ЮпЉЙ