调研团队成员合影

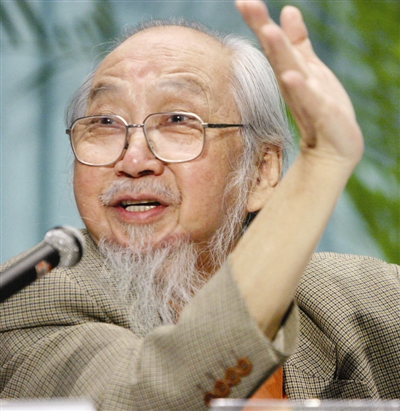

周学聪在为同学们讲述华农前身——湖北省立农学院

不忘西迁初心,牢记吾辈使命。7月17日,华中农业大学工学院调研团队来到恩施抗战历史陈列馆,博物馆志愿者周学聪老先生热情接待了团队众人,深入浅出地为同学们讲解了这一段历史。七年西迁史,百载耕读魂。残垣断壁中,老一辈华农人办学的场景仍历历在目;炮火纷飞下,是农校学子不受干扰、埋头苦读,对知识的渴求。“百廿双甲子,弹指一挥间”,回首整个西迁史,让同学们知道了先人弘农学之艰难,扬国光之不易。

国难当头,在战火中耕读

120 年前,张之洞一句“手脑并用,知行合一”,赋予了农学院以灵魂,1937年抗日战争爆发,学校于次年西迁鄂西山区,恩施境内,在此艰苦办学,提出了“耕读”理念。“学校的房顶是用晒干的树皮铺建而成,墙壁是用竹子作骨架,黄泥和石灰加固,起到防风的作用,桌椅五花八门,没有一张正规的桌子”周老先生向同学们介绍道,“学生们在上课的时候都能看到战斗机战斗的场景,同学们上学走的都是黄土路,下雨天特别滑,有时甚至能听到恩施城区的轰炸声,办学条件极其恶劣”纪念馆走廊的两侧,珍贵的历史瞬间,战争的残骸遗物,它们见证了那个年代人们艰苦斗争,自强不息的生生意志,也讲述着华农人西迁办学,薪火相传的动人故事。

西迁精神,在困苦中重生

周老先生讲道:“在那个年代里,求学的困难可想而知,晚上的时候,用桐油灯照明,用木子树加工做蜡烛,用火把指路,因为路滑,又没有条件,所以就用牛皮做了牛皮钉子鞋,到了夏天,大家干脆光着脚,下雨天有的学生甚至用芭蕉叶做伞挡雨,早上吃玉米糊,中午晚上菜都是合渣。但是当时的湖北省政当局特别重视教育事业,即使在经费不足的情况下也要大力投资培养人才。”他还讲到了自己的舅舅王炎森老先生,他曾是“联中”时期农校老校友,据周老先生透露,王老在求学时期冒着被国民党逮捕和被退学的风险,参与了当时地下党组织外围工作。在谈到地下党组织的时候,周老先生还说到,“‘农校’的地下党组织是各高校党组织中规模最大、最完整的。”不光如此,“农校”在“联中”时期的很多方面都起到了模范带头作用。

虽然住土房、穿土布、点菜灯、吃粗粮,但是师生们共体时艰,情绪饱满,坚持学习,坚持工作,使学校不断得到发展,在战乱年代,寻找一条属于中国的乡村振兴道路。

百廿农校,在新时代前行

“像你们这一代,确实要记得这段历史,要努力学习,把我们的高科技搞起来,这样我们国家才强盛,才强大,任何人都欺负不了我们...”这是周老先生对同学们的敦敦教诲。

从西迁时提出的“耕读”理念,再到解放后所提出的“勤读苦耕”办学要求,“勤读力耕,立己达人”,华中农业大学校训的基因里流淌着浓浓的耕读传统和家国情怀。寻找历史,感悟历史,学习历史,不让历史被掩埋,不让荣光变暗淡。1878到2018,是一种坚守,是一种担当,更是一份自豪。同学们纷纷表示:“作为新时代华农人,我们要不忘初心,继续前行。”

调研团队负责人表示,此次调研所收集到的宝贵历史资料经过整理后,会在学校里进行成果展示,并且以新闻稿和纪录片的形式进行宣传,从而让更多的人了解这段历史,感受西迁精神。

正值暑假期间,恩施抗战历史陈列馆配合来自华中农业大学、湖北大学、武汉大学等多个高校的学子提供了开展暑期社会实践活动,充分发挥馆校联合、优势互补、资源共享的博物馆社教功能,是高校学生假期社会实践优质教育基地。

【来源:州文体新广局 通讯员:杨蕾 肖云龙 牛晓虎 责任编辑:童庚】