近日,利川文物事业管理局与比利时考古学博士Avelile(音魏丽雅)组成科考队对该市建南镇崖墓群进行文物考察。当地除了著名的“七孔子”崖墓群之外,还在白羊渡、踏水桥、大王坝、破石板等13处遗存崖墓43座,其中以白石溪大王坝和破石板墓葬群最为集中。

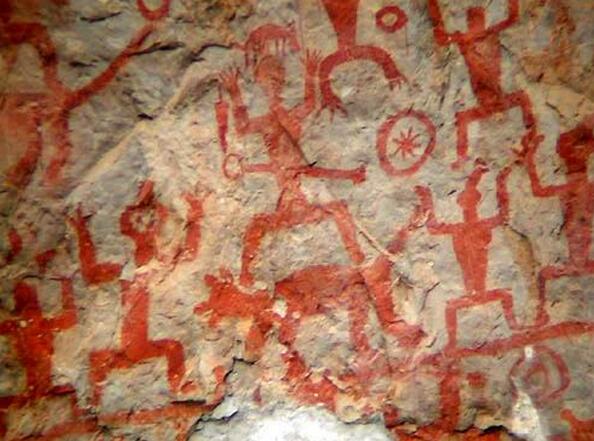

在考察破石板墓葬群时,其中一孔崖墓内发现了两组壁画:一组为单出阙,旁有一人站立,似为守城将士;另一组令人印象深刻,为骏马浮雕,正在奋蹄疾驰。据专家分析,从宫阙样式、骏马造型推断,很可能为汉代壁画。

利川市建南镇多崖墓,与武陵山区大多发布石灰岩地貌不同,这里多是由红褐色石英砂岩构成的丹霞地貌,质地较软而且适宜斧凿,古代当地土著常常凿取崖壁,用来放置族内先辈棺椁。至今,利川建南崖墓尚有两个重要谜团有待解开:

其一,古代人为何要将墓地建在难以攀援的崖壁之上?此地崖墓都是墓在崖上,崖下非溪即河,墓门高离水面十数米或者数十米不等,石英砂岩陡峭光滑,多数难以登临,少数至今无法登临,居高、临水、凭险是它们的显著特点。

其二,墓室为何多为正方体而且面积狭小?建南崖墓型制非常规则,在同一墓群中大部分为正方体墓室,墓室长、高、宽各为1.2米左右,极少数墓室长度达1.5米左右,形近正方体。如此狭小且不符合人体结构的墓室又是如何进行安葬的?难道古代土家人祖先天生矮小?

据文物局专家介绍,白石溪大王坝崖墓群曾发现楠木棺材一具,长1.45米,高0.34米,宽0.39米;内空长1.24米,高0.23米,宽0.28米。无棺床设置,棺底腐朽严重,内有人类骨殖多件,经清理为头、肋、脊椎、股、胫、骨盆等大骨,无小骨,股骨最长为40厘米,经初步鉴定,墓主生前为一身高1.8米左右的男性壮汉。从骨殖并无折断痕迹而且不规则码放判断,应该为后人捡拾骨殖将其放置到狭小棺椁之中。

根据《隋书地理志》记载:清江(古恩施地区)诸郡,多杂蛮左,“其死丧之纪,虽无被发袒踊,亦知号叫哭泣。始死,即出尸于中庭,不留室内。殓毕送至山中,以十三年为限。先择吉日,改入小棺,谓之拾骨,拾骨必须女婿,蛮重女婿,故以委之。拾骨者,除肉取骨,弃小取大”。因此,崖墓应该是当地的“二次葬”习俗,第一次入土为安,以十三年为期,第二次则由后人女媳放入小棺之中,葬于崖壁开凿的墓室之上。Avelile博士曾考察过长江中上流的墓葬习俗,尤其是古代巴蜀之地,多是此种风俗。史书记载诗人李白曾为好友吴指南剔肉取骨,然后再次安葬,想必深受此地风俗影响。崖墓多半非常简陋,从已有的发掘来看,基本没有随葬品,只是将少量油桐果核放置头颅两侧,并且掩盖在树叶之下。墓室之内干燥通风,墓壁平坦,极少发现壁画、岩画之类,仅在白石溪一孔墓葬之内发现过“太阳鸟”岩画,该岩画以墓室正壁、右侧壁及顶壁为底,一律单线阴刻。正壁上方刻一圆圈,形似太阳,正中刻一大鸟,昂头前伸,双翅展开,有如仙鹤起舞。

此次考察是在建南崖墓群中第二次发现岩画,为专家了解崖墓历史提供了重要的现实依据。此前根据史书记载和实物,专家曾普遍认为:利川建南崖墓其具体年代应始于晋隋,止于唐宋,然而此次岩画的发现很可能将崖墓历史追溯到汉代。经过认真比对,无论是头颈的鬃毛样式,还是束尾方式,不太同于魏晋时期的骏马形象,“晋马”潇洒飘逸,且头饰丰富,更与“唐马”不同,唐马尾巴短小,身形壮硕,反而同东汉“汉马”有着极高相似度,表现为质朴简单,颈长弯曲,腰围宽厚,躯干粗实,墓葬内骏马形象虽然简陋粗狂,但是神韵已现,具有一定的艺术价值和历史价值。

来源:利川通联 通讯员:李博

(责任编辑 朱晓涵)