央视文化综艺节目《朗读者》,一开播即火遍全国,被称作良心制作,综艺清流。

节目开播后,无门槛参与录制的“朗读亭”第一个出现的城市是杭州。这几天,这个具有魔性的亭子吸引了大批杭州人,一起做了一件很酷的事:朗读。

日前,《朗读者》在浙大站录制,杭州的朗读者表现出的热情和毅力,让经历了三个城市的央视编导们又惊喜,又崩溃。

日前,《朗读者》在浙大拗起了造型,第一张是朗读者的拼音,第二张是浙大的英文缩写。你看懂了吗?(摄影:冯星)

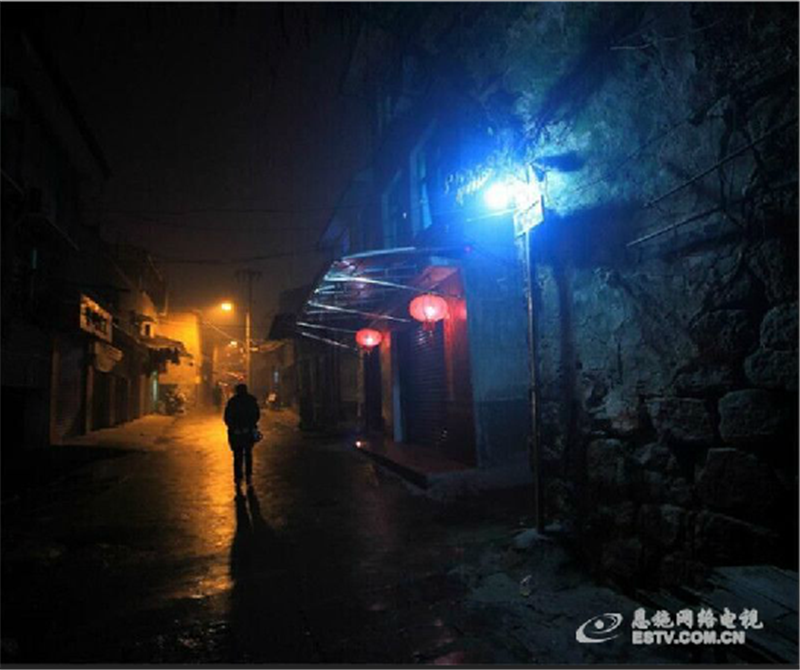

气温跌到四度,又是寒风又是冷雨,杭州人照样撑着雨伞,在朗读亭外排起有秩序的长龙。从上午十点到下午四点,朗读亭内不间断涌入了80多位朗读者。

这个排队的架势,还有源源不断赶来的杭州人,连央视编导也惊呆了!这样下去到天亮都录不完!下午四点过后,节目组被迫采取发号码牌的形式,一直发到了91号。

夜幕降临后,还不断有人赶来。编导只好挨个向后面来的人致歉:“特别谢谢大家过来参与,今天暂时没有号了。明天我们在浙图还有。”

记者算了下,浙大站一天下来少说录了170多位朗读者,超过了2月14日情人节在广州的录制人数,这在朗读亭的历史上也是破了纪录。

设在浙大紫金港校区纳米楼前的朗读亭,还俨然成为一处地标。很多人慕名前来,一看朗读的名额已经满了,改成和朗读亭合影。

节目组的摄像师说,“我看到好多教授学者进亭子朗读,这种状况我还是第一次碰到。很多人在冷风里排了几小时队,脸上还是笑呵呵的。”

到晚上十点的原定结束时间,紫金港的朗读亭还在坚持录制。现场编导发来的讯息说:“还有三四十人在排队。”

直到晚上十一点半,节目组坚持录完最后一位朗读者,才收工。每天朗读亭的更换场地,也是深夜一两点才搬运。

因为朗读亭必须是露天录制,到这时候,节目组的编导、摄像已经在冷风里吹了十几个小时,外卖箱子的食物和矿泉水里就是他们的晚餐加夜宵。

记者在现场也很好奇,这些朗读者为什么愿意排三四个小时的队,来录一段几分钟的节目呢?采访中,他们有的是带着故事来的,有的是想来体验下传说中的朗读亭,有的“就算上不了央视,也没关系,我就是想来朗读一下”。

他们中有浙大的学子,有特地赶来的中学生、小学生,还有不同职业、不同年龄的人,都聚集在小小的、发光的朗读亭周围,传递着杭州人的文化能量。

浙大外语学院大一女生沈亦妍要读一首在手机里保存了很久的诗:俄罗斯女诗人阿赫玛托娃的《你别把我的信揉成一团》。

建筑学院大二的王文昊捧着一本再版的“量子物理史话”:曹天元的科普名著《上帝掷骰子吗》,他要朗读爱因斯坦和光电效应的小故事,因为里面有我们丢掉的想像力。

丰谭中学的晨曦文学社一共结伴来了十名同学,都是放学后从古荡赶到紫金港的。初二七班的崔贺要读课本里巴金的散文《日》,张翎涵要读顾城的诗《我是一个任性的孩子》,曹璀璨要读郭敬明的小说《夏至未至》。

大禹路小学二年级的吴雨宸,排了三小时队,她要念一篇刚学过的课文《找春天》。府苑小学四年级的沈若翎,想把自己写的文章《和大熊猫亲密接触》亲自读出来,送给所有爱动物的人。

从城东赶来的江女士想读余光中的散文《写给未来的你》,她想送给在上寄宿学校初中的儿子,“孩子,我希望你自始至终都是一个理想主义者”,这也是母亲对儿子的期许。

退休的汤大姐要读一封特殊的信,“我们是五十年前天长小学六二乙班的学生,2012年开同学会,当医生的同学王英民正在非洲马里援外,他就写了一封信给班主任李梅兰老师和鲁萍老师,我们都很感动。我想把这个故事念给更多人听。”

在茶叶博物馆工作的方颖是一位新杭州人,她想念一首让她和丈夫都热泪盈眶的诗:田地的《北方南方》。第一句是这样写的:“到南方的风中流浪,是我的向往。养育我的北方,便成了思恋的地方”。“因为我先生是北方人,我是浙江衢州人。每次我在家里念这首诗,他都会潸然泪下。我想把它献给所有异乡漂泊的新杭州人。”

浙大经济学院的仇婷婷老师,穿了一件红色大衣,特别漂亮。她朗读的是夏衍的散文《种子的力量》,献给自己的妈妈。朗读背后,是一个感人的故事:仇老师9岁的时候,父亲因为工伤成了植物人,而母亲一直不离不弃地照料。

“最后父亲重新站了起来,我妈妈让我懂得什么是真正的爱情。在艰难的岁月里,我的妈妈给了我很大帮助,为我撑起了一片天,她不仅坚持供我读书,还坚持培养我的音乐特长。我一直认为我的妈妈是一颗种子,虽然微小,但力量巨大。她把坚韧、乐观的种子种在我心里。现在我的儿子四岁了,我也希望把这颗种子传递我的孩子,希望他的笑也像极了他的妈妈。”

来源:人民日报

(责任编辑 郜月飞)